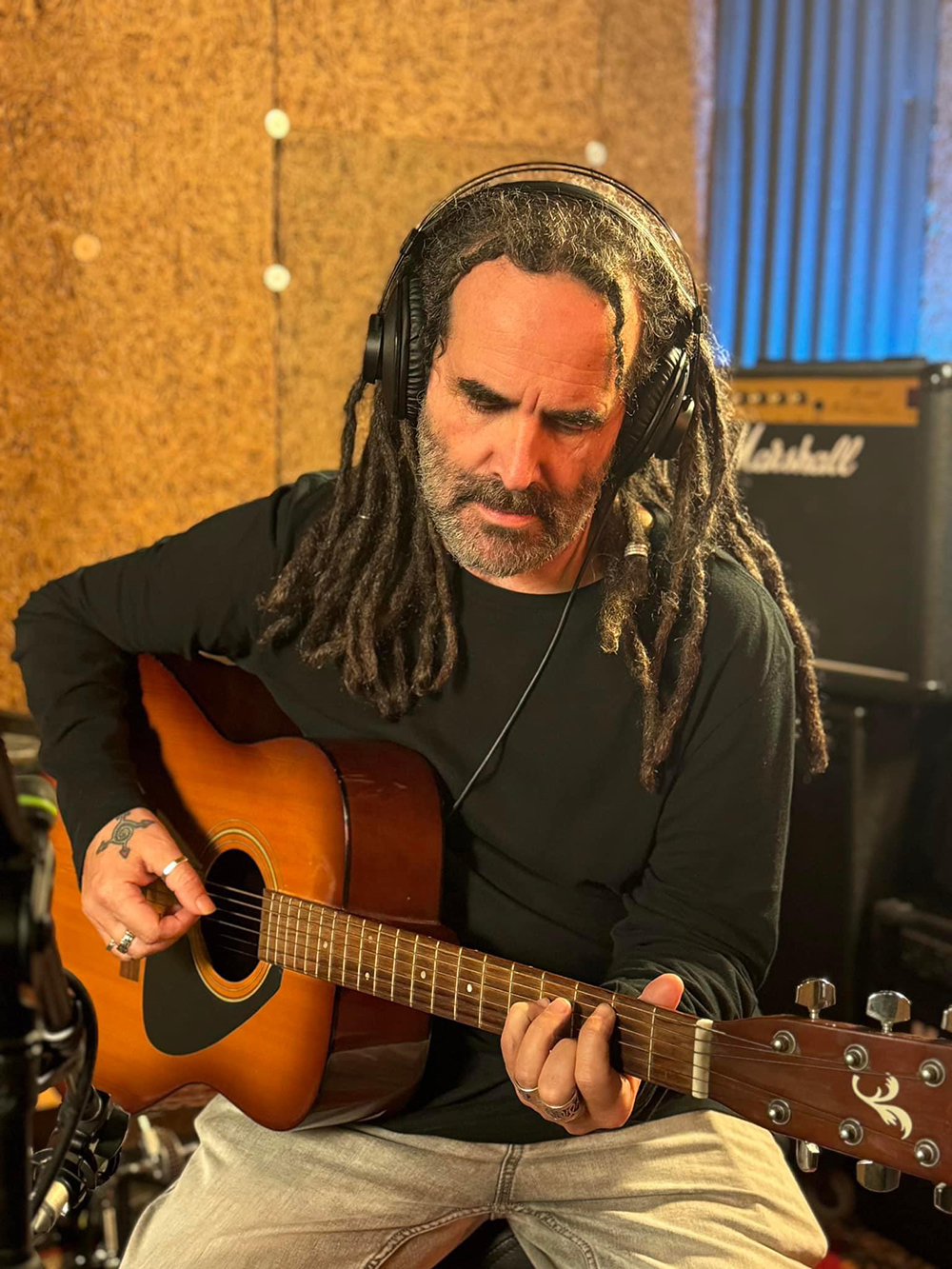

Valerio Piccolo – Foto Marcialis

Il cantautore casertano Valerio Piccolo in questo periodo sta vivendo una notorietà ben riposta grazie al brano E si’ arrivata pure tu, parte della colonna sonora di Parthenope, film di Paolo Sorrentino. Piccolo, per chi non lo conoscesse è un musicista, ma anche un traduttore dall’inglese, appassionato di musica e cultura americana contemporanea. All’attivo ha sette dischi molti dei quali concept album e collaborazioni pesanti, per anni con la grande Suzanne Vega e con lo scrittore Ricky Moody. Da poco ha pubblicato il suo ultimo lavoro, Senso, che contiene il brano di cui scrive qui sopra. Continua a leggere