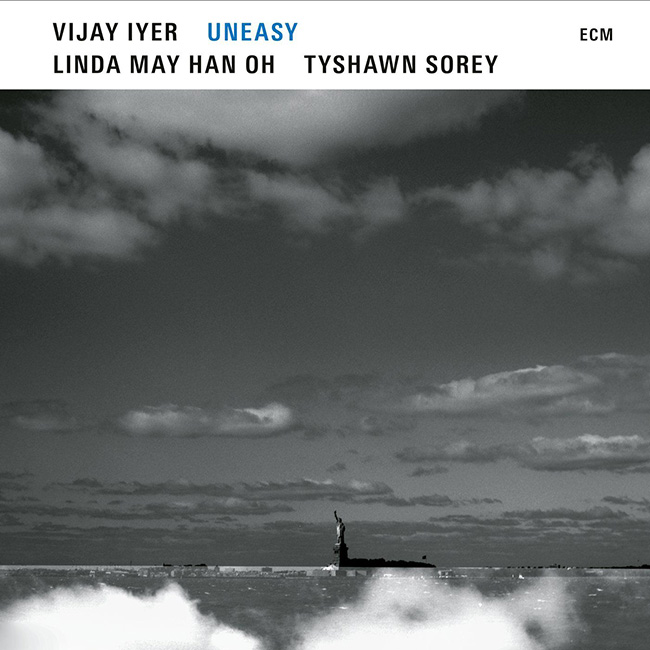

Frame da “Il Mondo In Testa” di Gegè Telesforo, opera dell’artista newyorkese Dominique Bloink

Il 2020 ha imboccato il suo declino. È passato in un lampo quest’anno, dove nulla o poco sarà come prima, atroce per molti versi, pensieroso per altri, comunque vacillante. Non credo di scrivere cose nuove, ma mi sono sentito come una barca in balia delle onde. Adoro il mare ma lo soffro, e tanto.

Il coronavirus mi ha attaccato. Ne sono uscito bene, ma con una fatica immensa. In mezzo alla malattia, alla paura che mi è rimasta a distanza di mesi, oltre alla perdita del gusto e dell’olfatto (cosa che per un veneto, amante del buon vino, considero un inconveniente davvero disastroso!), al lavoro sempre più precario che richiede doti impensabili di equilibrismo, una delle poche cose che mi ha aiutato a trovare delle ragioni di piacere è stata la musica.

In quest’anno ho intervistato artisti incredibili, ho cercato di tenermi lontano dal mainstream perché lì fuori c’è un mondo di note eleganti, creative, sincere, ho parlato con professionisti e docenti che mi hanno spiegato il valore di quest’arte antica quanto l’uomo, ma soprattutto ho ascoltato, ascoltato e ascoltato.

Tra le centinaia di album che sono passati in cuffia ne ho scelti venti (più uno – poi vi spiegherò il perché). Li dividerò in quattro post, cinque per ognuno. E per ciascun album vi racconterò perché quelle canzoni/brani hanno catturato la mia attenzione, quali sensazioni mi hanno dato. Noterete che in questi dischi c’è un inconsapevole filo comune, il viaggio inteso come integrazione, conoscenza, scoperta, intreccio.

C’è di tutto, rock, pop, soul, jazz, blues, indie, world, americana, classica contemporanea. Brani e canzoni che mi hanno accompagnato nel corso di questo 2020 con dolcezza, rabbia, amore, pace, euforia, voglia di viaggiare e ansia di conoscere.

Ultima annotazione: li presento in rigorosa sequenza di uscita.

1 – Caetano Veloso – Caetano Veloso & Ivan Sacerdote (uscito il 16 gennaio)

Caetano, dall’alto dei suoi 78 anni portati con l’allegra saggezza di un artista completo, si diverte, come in una serata tra amici musicisti, a suonare alcune delle sue canzoni più belle e interessanti affidandosi all’improvvisazione di Ivan Sacerdote, un clarinettista poco più che trentenne, carioca di nascita ma cresciuto a Salvador da Bahia, terra di Veloso. C’è jazz, choro, paz e alegria nei suoi interventi, mai prevaricanti ma sempre necessari. Si dice che Caetano sia rimasto colpito del suo talento. E noi con lui. Da Peter Gast a Onde o Rio é mais Baiano, da Trilhos Urbanos a Desde que o Samba é Samba è un percorso carico di ricordi, un altro cameo della MPB (la Música Popular Brasileira). Per me, mezzo brasileiro acqusito, ogni ascolto equivale a obbligarmi a scavare nei ricordi, un modo sincero e aperto di fare i conti con gli anni che passano…

2 – Morabeza – Tosca (uscito il 14 febbraio)

Se c’è un’artista italiana che stimo incondizionatamente è proprio lei, Tosca, al secolo Tiziana Donati, romana, 53 anni. Oltre ad avere la fortuna di avere una voce semplicemente bellissima, si sente – e qui sta il valore di un vero artista – il lungo e faticoso studio per perfezionare un talento naturale. Una formazione continua, si potrebbe dire, che l’ha portata a curiosare nella musica del mondo. Incontro fortunato con Joe Barbieri, musicista e produttore saggio, che ha saputo far emergere le doti di Tosca. Non manca il Brasile con Lenine, La Bocca sul Cuore, Mio Canarino, canzone tradotta dal portoghese in italiano di Marisa Monte o Naturalmente, brano di Barbieri in duetto con un altro geniaccio della musica colta brasiliana, Ivan Lins. C’è anche un brano in francese Sérénade de Paradis, tradotto da una canzone in romanesco da Enrico Greppi della Bandabardò e uno cantato in arabo tunisino, Ahwak, con Lofti Bouchnak, e una splendida Giuramento, con un grande Gabriele Mirabassi al clarinetto. Non manca un duetto con Arnaldo Antunes, un tempo nei Titãs, band rock di São Paulo, e poi nel progetto Tribalistas con Marisa Monte e Carlinhos Brown (João). Ascoltarlo mi ha fatto viaggiare proprio quando il primo lockdown ci ha chiuso a doppia mandata. Grazie!

3 – Foreigner – Jordan MacKampa (uscito il 13 marzo)

È stato una bella scoperta questo ragazzo di 25 anni, nato in Congo e trasferito con la famiglia da piccolo a Coventry, Inghilterra. Due EP all’attivo, più qualche singolo, ha pubblicato finalmente il suo primo vero lavoro. Ed è un piacevole percorso di 42 minuti per undici brani dove senti tutta l’energia che si è impegnato a trasmettere. Parte forte con Magic, come lui stesso lo definisce, un brano di bossa nova, infuso di samba, una di quelle canzoni che non ti escono più dalla testa. A MacKampa piace contaminare, le radici ritmiche d’origine ci sono tutte, come la leggerezza di un mix di generi che costruiscono un genere tutto suo. La voce aiuta certo, e si capisce che tra i suoi punti di riferimento c’è quel gran istrione di Michael Kiwanuca, oserei definirlo uno dei suoi padri putativi. Me lo sono goduto questo disco, più e più volte, coinciso nel mio “periodo Covid”. Se dovessi etichettarlo, direi, un album pieno di speranza…

4 – Il Mondo in Testa – Gegè Telesforo (uscito il 27 marzo)

Che dire di Gegè, una delle voci jazz (trasversali) più belle che possiamo vantare in Italia, oltre che polistrumentista. Conosciuto molto più all’estero che in Patria, ma questo è un canone rispettato… Gegè ha la musica nel cuore, insegna a viaggiare tra le note del mondo dal suo programma radiofonico Sound Check, e questo disco ne è la prova più evidente. Un po’ la “summa” di quello che significa essere un artista come lui. Ha anche un particolare fiuto nella ricerca di giovani talenti, che coopta nei suoi lavori per far emergere quel sound inconfondibile che gli permette di usare la voce nelle sue improvvisazioni virtuose (scat). Se volete rileggervi l’intervista che ho fatto a Gegè, qui il link. Se Jordan MacKampa rappresentava la speranza, Gegè Telesforo è stato per me l’allegria, la bellezza delle contaminazioni, di un mondo a disposizione incredibilmente aperto e ricettivo, nonostante ne potessi guardare solo un piccolo quadrato dal mio terrazzo (qui Il Mondo in Testa).

5 – INFERNVUM – Claver Gold & Murubutu (uscito il 31 marzo)

L’Inferno di Dante Alighieri trasposto in rap. Niente di più azzeccato per il momento che il mondo stava (e sta ancora) vivendo. I due musicisti romani, novelli Dante e Virgilio, hanno messo in rap con grande bravura e un’attenta ricerca dei testi, una trasposizione della prima delle tre cantiche del divino poeta. Ascoltatevi Caronte.

Ed eravamo nudi come appena nati

Soli dove il mondo ci ha dimenticati

Sporchi, raffreddati, tesi e spaventati

Nell’attesa d’esser traghettati, presi e giudicati

Conati, bile, sangue e lacrime si fan vapore

La dura voga del traghettatore peccatore

Un’eco d’onda sopra l’Acheronte fa rumore

Ora è il momento di pregare forte il tuo Signore

Stringevo forte due monete per pagare il pegno

Per pagare il legno, soprattutto per sentirmi degno

Di traversare il fiume nero e poi scordare l’eros

Sono solo un passeggero in fuga verso il nuovo regno

Ed ora vieni, occhi di fuoco, vieni al tuo lavoro

Vieni ancora per fermare il gioco, poi torna per loro

Torna per l’oro sopra gli occhi con i remi rotti

Torna per chi in certe notti si è sentito sempre solo

Un gran bel lavoro, non facile. Soprattutto nel mondo del rap italico. Di grande sensibilità, giusta rabbia, destini inevitabili. La colonna sonora perfetta di questi mesi. Tutto, dalla superbia all’avarizia, dalla lussuria all’invidia, dalla gola all’ira, all’accidia viene cantato e riportato con cristallina lucidità a oggi, un’attualità sconcertante. Per me il più bel lavoro hip-hop (italiano) dell’anno.

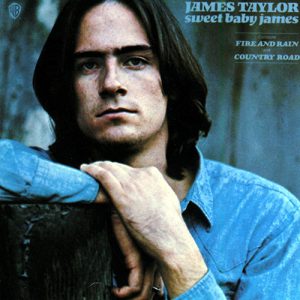

Veniamo a noi: il 1 febbraio James Taylor pubblica Sweet Baby James, secondo album in studio e primo con l’etichetta Warner Bros. Un disco scritto quando il ventiduenne James, in preda all’eroina e alla disperazione, si barcamenava per sfondare nel mondo della musica, inventandosi quel genere rock folk, con quel modo gentile di pizzicare la chitarra in fingerpicking e quella voce nasale che tanto piaceva alle fan, vista anche la prestanza del ragazzone, 1 metro e 90 d’altezza, lunghi capelli e sguardo perso… Oltre al brano che dà il titolo all’album, una sorta di ninnananna folk dedicata al nipote, il disco contiene anche

Veniamo a noi: il 1 febbraio James Taylor pubblica Sweet Baby James, secondo album in studio e primo con l’etichetta Warner Bros. Un disco scritto quando il ventiduenne James, in preda all’eroina e alla disperazione, si barcamenava per sfondare nel mondo della musica, inventandosi quel genere rock folk, con quel modo gentile di pizzicare la chitarra in fingerpicking e quella voce nasale che tanto piaceva alle fan, vista anche la prestanza del ragazzone, 1 metro e 90 d’altezza, lunghi capelli e sguardo perso… Oltre al brano che dà il titolo all’album, una sorta di ninnananna folk dedicata al nipote, il disco contiene anche Il 9 febbraio esce un altro lavoro, considerato “spartiacque”. È Morrison Hotel dei Doors, quinto e penultimo album del gruppo con Jim Morrison (morirà a Parigi il 3 luglio del 1971). Il disco annuncia il ritorno della band californiana a quel garage blues degli inizi che culminerà nell’ultimo album con Jim, L.A. Woman.

Il 9 febbraio esce un altro lavoro, considerato “spartiacque”. È Morrison Hotel dei Doors, quinto e penultimo album del gruppo con Jim Morrison (morirà a Parigi il 3 luglio del 1971). Il disco annuncia il ritorno della band californiana a quel garage blues degli inizi che culminerà nell’ultimo album con Jim, L.A. Woman.  Il 13 febbraio, invece, arriva sugli scaffali il primo album di una band inglese che farà parlare molto di sé. Il titolo porta il nome della band: Black Sabbath. Inizia l’avventura di Geezer Butler, Bill Ward, Ozzy Osbourne e di Tony Iommi, amico/nemico di Ozzy. In un’intervista di qualche giorno fa Ozzy ha dichiarato che ancora oggi Tony gli mette soggezione. Torniamo al disco: non accolto benissimo dalla critica (Rolling Stone lo troncò di brutto) ha trovato invece il favore del pubblico. Disco e band sono stati l’ispirazione per numerosi gruppi, soprattutto di doom metal. La campana e la pioggia sulla prima traccia

Il 13 febbraio, invece, arriva sugli scaffali il primo album di una band inglese che farà parlare molto di sé. Il titolo porta il nome della band: Black Sabbath. Inizia l’avventura di Geezer Butler, Bill Ward, Ozzy Osbourne e di Tony Iommi, amico/nemico di Ozzy. In un’intervista di qualche giorno fa Ozzy ha dichiarato che ancora oggi Tony gli mette soggezione. Torniamo al disco: non accolto benissimo dalla critica (Rolling Stone lo troncò di brutto) ha trovato invece il favore del pubblico. Disco e band sono stati l’ispirazione per numerosi gruppi, soprattutto di doom metal. La campana e la pioggia sulla prima traccia