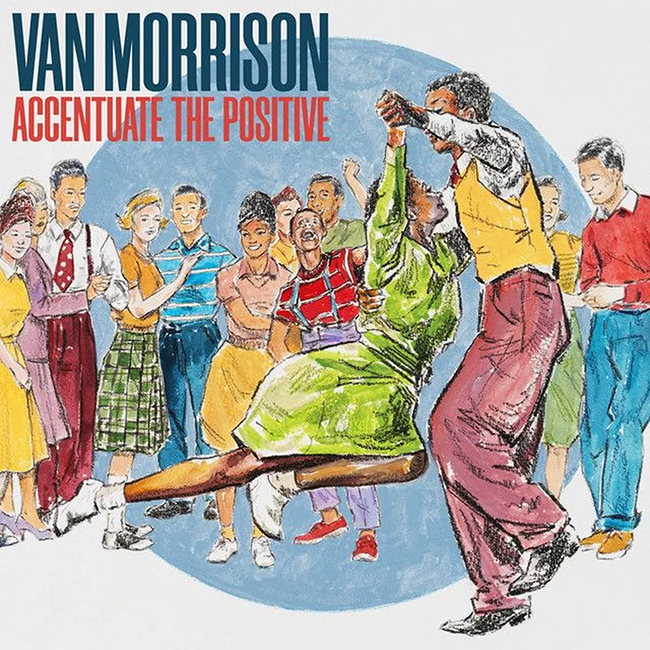

Siamo in piena estate di San Martino, quel periodo dell’anno dove il tardo autunno regala un tepore ingannevole prima dell’inverno. Ascoltando due dischi usciti durante il mese, mi è venuto normale associarli a queste giornate: niente di nuovo, piuttosto di rivisto e rivissuto con gli occhi di oggi, due lavori che emozionano, mettono allegria, voglia di evasione e un pizzico di nostalgia. Gli artisti in questione sono bravi e famosi, Van Morrison e Cat Power. Il primo, il 3 novembre scorso, a pubblicato Accentuate the Positive, la seconda, il 10, Cat Power sings Dylan: The 1966 Royal Albert Hall Concert. Ve li consiglio “caldamente” entrambi, per chi ha voglia di rivangare e per chi, invece, di scoprire… Continua a leggere