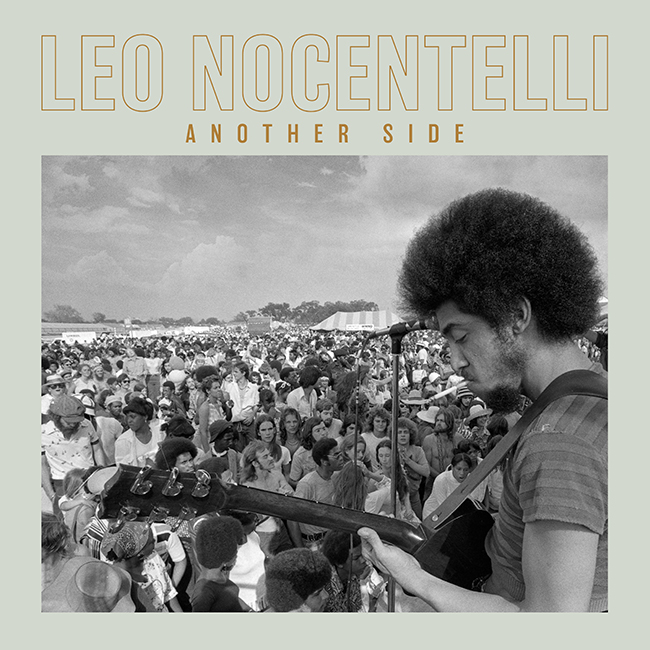

Mauro Ottolini con Vanessa Tagliabue Yorke e l’Orchestra Ottovolante

È iniziato Sanremo! In buona compagnia con San Valentino, caratterizza questo febbraio graziato da un sole tiepido che annuncia l’affacciarsi di una Primavera precoce. I due “santi” hanno in comune un bel marketing oliato, il buonismo delle migliori occasioni e i cuoricini pulsanti sui social.

Lo state vedendo? (che domanda!). La musica, as usual, è un pretesto per mettere in scena uno show generalista. Un classico, saporito ragù come quello che faceva mia mamma, preparato con tutti i crismi, soffritto di cipolla, carote, sedano, tre tipi diversi di carne, aggiunta di un paio di chiodi di garofano, pomodori freschi, sale e pepe quanto basta…

A Sanremo non conta necessariamente saper cantare o conoscere la musica e nemmeno essere dotati di un guizzo armonico meno scontato. Delle 25 canzoni in concorso, ne ho annotate tre, quelle di Elisa, di Giovanni Truppi e dei siciliani La Rappresentante di Lista…

Noia… ho detto noia, non gioia, per dirla alla Franco Califano…

Pensando a un Festival della canzone italiana diverso, meno scontato, ho approfittato dell’uscita recente di un doppio cd, Il Mangiadischi, firmato da Mauro Ottolini e dalla sua Orchestra Ottovolante, per un divertissement in parallelo con la kermesse ligure. Ventuno brani che ripercorrono la storia di un grande periodo della canzone italiana, tra i Cinquanta e i Sessanta del secolo scorso, con alcune escursioni addirittura negli anni Trenta e Quaranta.

Un ripasso doveroso della cultura musicale dell’epoca, tra ritmi per lo più latini, cavalcate swing, merengue e mambo a manetta, fiati che pompano come se non ci fosse un domani, scanditi dalle percussioni dell’ottimo Simone Padovani, un extra-Ottovolante che marca il ritmo latino dell’orchestra! Il bello – e attuale – della faccenda è che molte di queste canzoni hanno fatto la storia di Sanremo quando era “soltanto” un semplice Festival di musica e la costruzione dei brani era studiata con l’intento di lasciare ai posteri qualcosa, se non di “infinito”, almeno di lunga durata.

C’è Grazie dei Fior, cantata magistralmente da un’altra ospite dell’Orchestra incredibilmente brava, Vanessa Tagliabue Yorke; Mi va di Cantare, brano portato da Louis Armstrong al Festival nel 1968 assieme a Lara Saint Paul (su 14 canzoni in gara, arrivò penultimo…), con la voce dello stesso Ottolini in versione Louis… E ancora, Il tuo bacio è come il Rock, di Celentano; Tu vuo’ fa l’Americano di Renato Carosone; Consoci mia cugina del torinese Ernesto Bonino, swing di fine anni Quaranta; Mia cara Venezia, Il Dritto di Chicago e Sì sì papà di Fred Buscaglione, quest’ultima la interpretava Fatima Robin’s; Nebbia di Caterinetta Lescano, anno domini 1941… I brani si susseguono con gli interventi del trombettista Fabrizio Bosso e del pianista Stefano Zavattoni, in un coinvolgente mondo armonico senza tempo dove c’è un solo punto fermo: suonare buona musica e farlo al meglio. Un lavoro tutto registrato dal vivo, per questo ancora più coinvolgente…

E così… mi sono preparato il mio Festival di Sanremo Alternativo mettendo in gara i 21 brani de Il Mangiadischi. Unico spettatore, seduto comodo comodo sul divano, volume in cuffia per non esser linciato dal resto della famiglia e dai vicini, un bicchiere di Rum, qualche quadretto di cioccolato fondente… In questo personale Sanremo atemporale ho previsto anche la giuria, anzi, Il giurato. Lo ammetto, uno un po’ di parte: è lo stesso Mauro Ottolini, in grande spolvero, pronto a raccontarmi il disco e, quindi, a votare il vincitore del mio Personal Festival.

Con il musicista veronese sono andato a colpo sicuro a prescindere: conosce bene la macchina di Sanremo – quello vero – per aver collaborato con alcuni cantanti saliti sul palco dell’Ariston, uno per tutti, Rafael Gualazzi…

Mauro, eccoci. Mi sono stancato delle canzoni di Sanremo…

«Dammi retta, visto che anche noi ne stiamo parlando vuol dire che la manifestazione ha comunque raggiunto il suo scopo. Il suo successo sta proprio nel catalizzare l’attenzione».

Ok, ma… possibile che – parlando sempre di musica – l’encefalogramma del festival sia praticamente piatto?

«Ricordati che il Festival va di pari passo con la cultura, lo sviluppo e i gusti delle persone».

Quindi, l’ascolto attuale s’è livellato su una musica di facile presa?

«Ripassa la storia della manifestazione: Sanremo è nato come un vero Festival, cioè come un contenitore nel quale doveva esserci il meglio del meglio della canzone italiana di quel periodo. Oggi si è inesorabilmente adattato a un pubblico digitale, dove tutto deve essere veloce, arrivare subito, non deve far riflettere perché non c’è tempo né voglia di pensare… Un pubblico a cui la canzone deve subito piacere, dunque».

Certo, a Sanremo non va la musica d’avanguardia perché sarebbe un flop, ma almeno un po’ di sostanza…

«L’eccellenza, la sperimentazione sono visti come un rischio. Comandano gli affari e non la cultura, ma per questo non incolpo gli artisti. Ripeto, in un mondo dove tutto è veloce, superficiale sono sufficienti personaggi alla Achille Lauro che non sanno cantare, né suonare, né parlare… Sono personaggi utili al momento, costruiti per uno show che deve essere confortante. In questo comfort ci stanno anche le pseudo-provocazioni, ma coloro che hanno provocato veramente, per andare indietro nel tempo, l’hanno pagata… ricordo Xavier Cugat e la moglie Abbe Lane, attrice e cantante americana, donna tutta sensualità e décolleté, considerata troppo scandalosa per i censori della Rai, che la tagliarono».

La struttura dei brani è cambiata di conseguenza…

«Di solito le canzoni avevano una introduzione suonata più o meno lunga, serviva a preparare l’ingresso della voce. Ora il cantato arriva subito e così anche l’inciso, formula che, comunque, vale per tutto il mondo pop! Sono scomparse le grandi melodie. Pensa a Il Cielo di Renato Zero, ai brani di Mia Martini, per me l’Aretha Franklin italiana, a Riccardo Cocciante, Luigi Tenco, Umberto Bindi, che cantò anche con Chet Baker, Domenico Modugno… Ma quanti ne abbiamo avuti!».

Mauro Ottolini – Foto Roberto Cifarelli

Perché un doppio disco su una musica lontana anni luce da oggi?

«Mi piace molto lavorare su questo genere di brani e anche sul jazz anni Venti. Sulle 21 tracce dell’album ho cercato di proporre arrangiamenti innovativi. Le introduzioni, ad esempio, sono sviluppate in maniera certosina. Ho inserito delle sorprese, dei cambi di tonalità e ritmo come in Grazie dei Fior (cantata da Nilla Pizzi che vinse, nel 1951, la prima edizione del Festival di Sanremo, allora al Salone delle Feste del Casinò della città ligure, ndr).

Non vorrei fare l’antipatico e il pensionato disfattista seduto in panchina ai giardinetti di quartiere, ma… non ci sono più le canzoni di una volta!

«Mi faccio spesso una domanda: nella musica c’è stata un’evoluzione, nel bene o nel male? La mia risposta è che semplicemente la musica si adatta alla società. Alla fine della Seconda guerra mondiale, quando si iniziò a ricostruire, c’era una voglia di fare enorme che portò al benessere degli anni Sessanta. Una crescita economica a cui è corrisposta anche una crescita culturale. Quando c’è fermento sociale anche l’arte è sublime. Nel periodo attuale non c’è quella spinta a migliorare e i livelli si sono abbassati vertiginosamente. La musica richiede passione, conoscenza, sviluppo, bisogna avere voglia di studiarla».

Il discorso vale anche per chi la ascolta: ci si “accomoda” su facili canoni espressivi, evitando complessità sonore perché non si hanno gli strumenti per capirle…

«Io stesso ho apprezzato certi dischi dopo averne ascoltati altri. Prendi ad esempio il Quartetto Cetra: lì c’era divertimento, c’erano arrangiamenti incredibili, studio dell’impostazione della voce, altissimi livelli musicali».

A proposito di canto: ma sei tu la voce maschile nel disco?

«Ebbene sì sono io! Ti confesso che all’inizio, da adolescente quando formavamo i primi gruppi per suonare, io facevo il cantante. Sarà per questo che amo la musica e la canzone italiana…».

Ottima l’imitazione della voce di Louis Armstrong!

«Basta fumarsi un pacchetto di sigarette al giorno e bere una generosa dose di whisky…».

Tra le 21 in gara c’è anche una versione di Brava della mitica Mina (1965) cantata da Vanessa Tagliabue Yorke…

«(ride, ndr) Ho voluto inserirla nel disco perché nasce da uno scherzo che mi ha fatto Vanessa. Non voleva cantare Brava, la sua erre moscia, sosteneva, glielo impediva. Alle prove mi ha fatto una sorpresa: invece del testo originale cantato da Mina, ne ha scritto uno alternativo, dove ironizzava sulla sua pronuncia. Un pezzo intelligente! Abbiamo chiesto alla casa editrice che detiene i diritti di Bruno Canfora, l’autore, di inciderla così, ma non ci è stato autorizzato. Ormai avevo già pronto l’arrangiamento, una settimana di lavoro. E dunque, eccola qua!».

Un brano fantastico, potrebbe essere lui il vincitore, che ne dici Giurato Unico?

«Potrebbe ma…».

Vabbè, andiamo oltre. L’Orchestra Ottovolante se non sbaglio quest’anno festeggia un bel traguardo?

«Facciamo i vent’anni di attività insieme. Nella formazione base siamo in undici elementi. In aggiunta c’è Vanessa. Su Mambo 5 c’è l’incredibile Vincenzo Vasi, che suona un numero indefinito di strumenti giocattolo».

Mauro, dobbiamo chiudere, mica aspettiamo sabato! Deciditi! Devi scegliere la canzone vincitrice del primo Festival di Sanremo Alternativo Il Mangiadischi, sennò mi devo far fuori la bottiglia di Rum e il cioccolato l’ho finito…

«Sono tutti grandi brani, hanno arrangiamenti frizzanti. Però, uhmm, beh… a una ci sono davvero affezionato, sì mi piace proprio… credo che…».

E dai, non farmi stare sulle spine, non abbiamo interruzioni pubblicitarie!

«Ok ok. Il vincitore della prima edizione del Sanremo Alternativo Il Mangiadischi con un voto su uno è… Nebbia, di Caterinetta Lescano, arrangiamento di Pippo Barzizza, cantato da Vanessa Tagliabue Yorke, arrangiamento di Mauro Ottolini. È un gran brano; il genovese Barzizza era un compositore del livello di Armando Trovajoli ed Ennio Morricone. Ha una poetica pazzesca, un testo magnifico!».

Noi la finiamo qui, sotto una liberatrice e purificatrice pioggia di note swing in Conosci Mia Cugina e Tu vuo’ fa l’americano. Fiati in crescendo, musica a bomba, irrefrenabile, afrori coloniali, corpi che roteano… Che festival, gente! Whisky’n’soda’n’rock’n’roll… Whisky’n’soda’n’rock’n’roll…