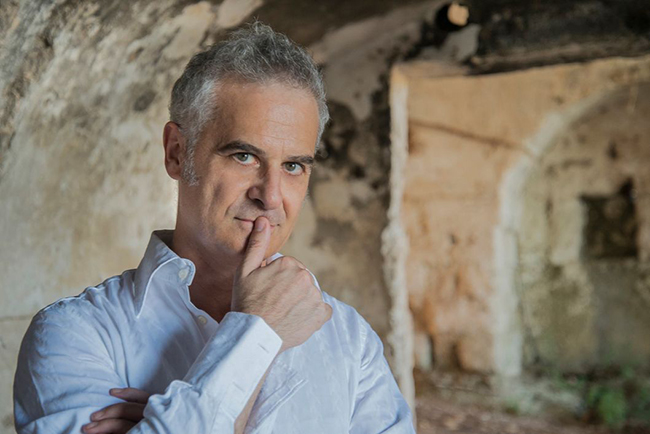

Nico Morelli – Foto Pino Mantenuto

Il motivo del post di oggi ha un nome, un cognome e anche un indirizzo. Nico Morelli, di Crispiano, paese del tarantino di 13mila abitanti, parigino d’adozione da oltre 20 anni. Residenza: via del Jazz, angolo vicolo della musica popolare.

Sono affascinato dalle contaminazioni, come mi racontava l’altro ieri Lorenzo Pasini, perché creano sempre qualcosa di nuovo e di interessante. Nico Morelli, di professione pianista e compositore – lavori che con lui diventano sempre viaggi e incanti – è un contaminatore culturalmente attento e creativo. Il centro del suo studio, che dura da molti anni, è fondere la cultura popolare della sua terra, la Pizzica e la Tarantella, con quella del jazz di tradizione americana.

Due mondi che hanno più punti di contatto di quanti possiamo immaginare. La prova è la musica di Nico. La ragione per cui ve ne parlo è che il pianista tarantino è in tournée in trio con due musicisti americani, il versatile contrabbassista dell’Indiana Hilliard Greene e l’altrettanto fantastico batterista canadese Karl Jannuska. Partito dalla Francia, il Nico Morelli American Trio sarà in Italia da domani e ci resterà sino al 10 maggio, per una serie di concerti fra Taranto, Torino, Andria e Biella. Ne approfitto: per chi sarà a Milano, il 22 maggio, nella cornice di Piano City, Nico suonerà al Magnete, quartiere Adriano…

Ammetto, sono curioso di ascoltare questo trio. Soprattutto di capire come Greene e Jannuska interpretano il folk pugliese rivisto dagli arrangiamenti jazz di Morelli. Il jazz che sposa la pizzica, è un bel matrimonio, se consideriamo quanto, grazie alla Festa della Taranta, il folk pugliese abbia catalizzato l’attenzione di appassionati e musicisti di tutto il mondo.

Del connubio ne avevo parlato già quando vi presentai l’Orchestra Popolare del Saltarello e il suo ideatore, Danilo Di Paolonicola. Lì c’era più World Music, qui è più espressamente un linguaggio jazz, la ratio comunque non cambia. Il progetto che i tre musicisti stanno portando in giro lo si può spiegare con un neologismo che l’artista tarantino ha coniato ormai da da anni, Un(folk)ettable (che poi è il titolo di due suoi album, Un(folk)ettable, del 2007 e Un(folk)ettable Two del 2016: vi invito ad ascoltare alcuni brani). E cioè, ridare freschezza e attenzione, attraverso nuovi spunti e sonorità, alle canzoni tradizionali, creando così un qualcosa di nuovo, potente, allegro. C’è festa, danza, canto, poesia in tutto questo. Una carica vitale che non può lasciare indifferenti.

Ho raggiunto telefonicamente Nico in una delle tappe francesi del suo tour…

Jazz e pizzica hanno origini “comuni”?

«Sono due generi che nascono dal popolo. Il jazz si è arricchito di musiche provenienti da tutto il mondo, in un secolo il suo sviluppo è stato enorme. La musica folk del Sud Italia è rimasta pressoché uguale, anche se poi negli anni ha subito delle mutazioni. Unirli non è una forzatura, anzi, con il jazz il folk pugliese si è sviluppato più armonicamente».

Quando hai deciso di dedicare il tuo studio e lavoro al folk-jazz?

«L’idea mi era venuta negli anni Ottanta da una domanda che mi ero posto (sono uno che se le fa per qualsiasi cosa!): che senso ha che un pugliese si appassioni al jazz? Non è più naturale cercare di seguire la mia cultura? Allora non avevo una risposta perché ero acerbissimo, disponevo ancora degli strumenti per poter realizzare la mia idea. E cioè, seguire la mia passione, che era il jazz, mantenendo salde le mie radici culturali. Nel 2006 ho cominciato a scrivere il primo album Un(folk)ettable, solo che era difficile trovare una casa discografica disposta a pubblicarti».

L’hai trovata poi…

«Sì, in Francia, dove sono molto più attenti e aperti a questi generi. Dopo quel lavoro ho capito che potevo e dovevo continuare su quella strada».

Suoni da anni con jazzisti di tutto il mondo, com’è sentita la tua musica?

«Per i jazzisti è sempre qualcosa di estremamente stimolante, son ben felici di uscire dai binari classici del genere e sempre ben disposti ad aprirsi ad altre culture. Il rapporto con la musica deve essere sempre di “scoperta”. I musicisti, soprattuto quelli d’Oltreoceano, quando ascoltano i miei lavori hanno un atteggiamento di estrema curiosità. Vogliono conoscere tutto su pizzica e tarantella, avere più informazioni possibili, che puntualmente fornisco attraverso storie che racconto sempre con piacere».

Il tuo ultimo album pubblicato, Un(folk)ettable Two, risale a sei anni fa…

«Non avverto tutta questa urgenza di produrre dischi. Perché una volta sugli scaffali fisici e virtuali, dopo 15 giorni dall’uscita sono già dimenticati da tutti».

A cosa serve allora fare un album?

«A fissare un percorso e farlo diventare un biglietto da visita del mio lavoro. Da anni ormai il disco ha perso quella funzione che aveva e che lo rendeva unico e cioè essere opera d’arte. Oggi viene prima la visibilità del musicista non la sua musica».

Parliamo del tour: come l’hai costruito?

«Suoniamo arrangiamenti di musiche del folk pugliese e mediterraneo. Ho preso melodie e ritmi di queste canzoni dando loro sonorità da trio che tengono conto delle personalità dei musicisti che mi accompagnano. A volte c’è più jazz e meno folk, altre il contrario».

Dove stai concentrando le tue ricerche folk?

«Soprattutto nel Salento, dove sono nato. Da adolescente sono cresciuto ascoltando Pino Daniele, per me un esempio, una chiave importante: scrivere canzoni su idee tradizionali aggiungendo tocchi di modernità».

Come sei diventato musicista?

«Da bimbo studiavo pianoforte un po’ controvoglia, tanto che a 11 anni l’ho abbandonato. Poi , da adolescente, sono entrato in gruppi di musica leggera. A 18 anni ho avuto la svolta e mi sono messo a studiare pianoforte al conservatorio. Ma il jazz mi piaceva troppo, quindi ho abbandonato la Classica per concentrarmi su questo genere specializzandomi in varie scuole da Siena Jazz alla Berklee School of Jazz di Boston alla Manhattan School of Jazz di New York e diplomarmi, dunque, in jazz al conservatorio di Bari. Nel 1993 ho pubblicato il mio primo disco, Behind the Window; nel ’98, per una coincidenza, il trombettista Flavio Boltro mi invitò a suonare a Parigi. Decisi di rimanere un mese per vedere com’era il mondo degli artisti nella Ville Lumière. Ne ho conosciuto molti, venivano da tutto il mondo, Argentina, Brasile, Nord Africa, paesi dell’Est e del Nord Europa. Tanti mondi diversi con cui ho collaborato, mettendo nella loro musica anche un po’ della mia storia e viceversa. Ho fatto un periodo di spola tra Italia e Francia per poi, 23 anni fa, decidere di vivere a Parigi, dove tuttora risiedo».

Il tuo amore per il jazz è stato un colpo di fulmine?

«No, un processo lento. Mi piaceva il jazz acustico, non riuscivo ad ascoltare gruppi che usavano suoni edulcorati da tastiere. Poi, come ti dicevo, grazie a Pino Daniele è arrivata la svolta, soprattutto quando invitò Wayne Shorter a suonare con lui. Il sassofonista americano mi fulminò perché non aveva un linguaggio canonico. Così comprai un suo disco e scoprii gli Weather Report, Joe Zawinul che ascoltai anche in un album dove suonava il pianoforte, eccezionale! Quindi Oscar Peterson, che all’inizio non mi piacque, avevo bisogno di sentire l’invenzione in tempo reale. Poi, come in una scala, gradino dopo gradino mi sono trovato dentro senza accorgermene. Il jazz funziona un po’ così, come quando bevi un buon whisky, scoprendone a poco a poco i sentori, i profumi, l’intensità, fino ad accorgerti che… sei diventato un alcolizzato! (Ride, ndr)».

Bello (e sano) ubriacarsi di jazz! Cosa ti ha conquistato del genere?

«Il fatto che nella musica popolare ci sia la stessa passionalità che c’è nel jazz. C’è in lui qualcosa di ancestrale come nel folk. Non è musica solo estetica, ma legata allo stomaco, alla terra».