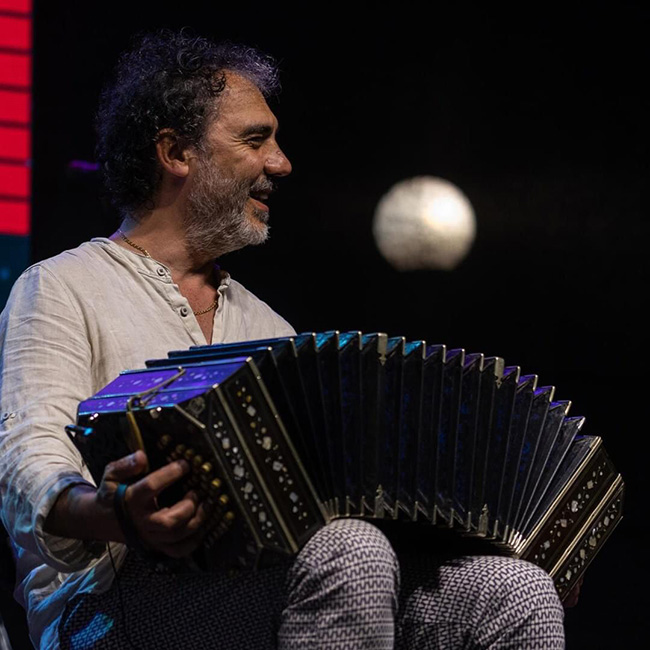

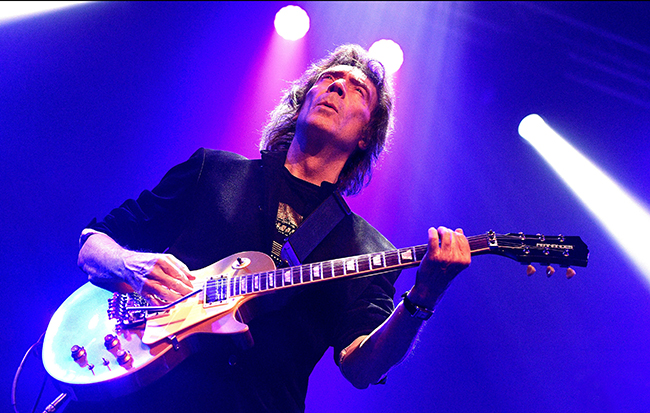

Mauro Ottolini (Foto Roberto Cifarelli) e Petra Magoni (foto Luca Bolognese)

Ieri sera sono stato al ChorusLife di Bergamo alla prima di un nuovo lavoro nato dall’idea di due creativi della musica italiana, Petra Magoni e Mauro Ottolini, concerto organizzato nell’ambito della rassegna Dove l’estate succede, che vede musica, artisti, cantautori, persino balli a ingresso libero, evento patrocinato dal Comune cittadino.

Il titolo del progetto firmato Petra/Otto è anche quello del tour, Gira Dischi. Oggetto sacro per più generazioni, che riporta, dritti dritti, a un mondo analogico, una musica raffinata, curata nei dettagli che per anni è stata la garanzia di un solido mainstream. Potremmo fare mille discorsi sulle differenze – per me sostanziali – della musica di grande successo negli anni del cantautorato e del pop d’autore e quella che va per la maggiore oggi, per lo più finalizzata a soldi facili facili. Continua a leggere