La sua musica e la sua poesia sono forse uno dei pochi esempi che io conosca in cui l’arte ha avuto un peso rilevante, se non nel mutamento della realtà, certamente nel far sì che dei giovani avessero di nuovo il coraggio di sognare, di immaginare una città e una vita diversa. E di agire di conseguenza

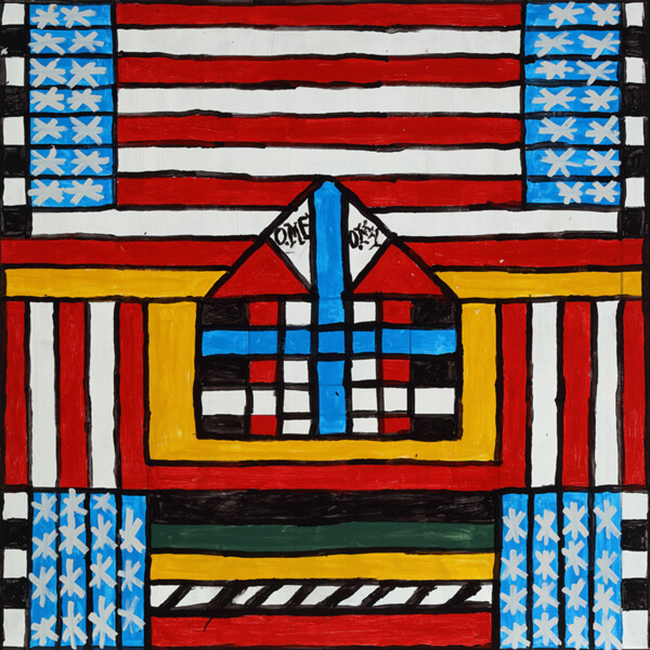

Così scriveva nel settembre del 2013 il poeta Lello Voce, alla prima edizione del premio Dubito, dedicato a un giovanissimo artista che scelse di non vivere più buttandosi nel vuoto ad appena vent’anni il 25 aprile del 2012. Alberto “Dubito” Feltrin il suo nome. Assieme a Davide “Sospè” Tantulli aveva fondato i Disturbati dalla CUiete, pubblicando un album (lui lo incise ma non arrivò a vederlo) dal titolo La frustrazione del lunedì (e altre storie delle periferie arrugginite). Alberto, i Disturbati e quel disco sono oggi i protagonisti al Django di Treviso (città dove Dubito viveva e operava) di una serata dal titolo Rivendicazioni altre ancora.