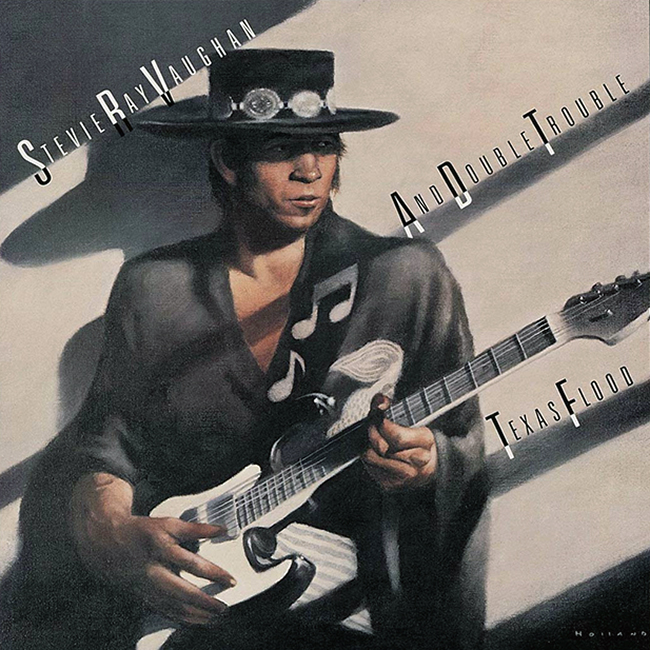

Tra una decina di giorni, esattamente il 27 agosto, ricorreranno i trent’anni dalla morte di Stevie Ray Vaughan. Ebbene sì, dedico un post a questo mitico, dirimente e assolutamente incredibile chitarrista texano con il blues nel sangue, bianco di nascita ma nero tra i neri nell’arte del blues, come lo ricordava B.B. King, uno che è praticamente nato con la chitarra in mano e che, di questo strumento, ne ha fatto la sua vita, la sua professione e la sua arte.

Prima la cronaca: 27 agosto 1990, dopo appena tre album in studio di successo più uno live e il quarto in studio in divenire (verrà pubblicato l’anno dopo la sua morte, nel 1991, dieci tracce inedite incise tra il 1984 e il 1989, dal titolo The Sky is Crying), Stevie Ray partecipa a un concerto all’Alpine Valley Music Theater nel Wisconsin. Con lui si erano appena esibiti Mr. Eric Clapton, Buddy Guy, Robert Cray e il fratello Jimmie Vaughan, altro incredibile chitarrista blues – è stato grazie a lui, più anziano di alcuni anni, che il giovanissimo Stephen si era innamorato della chitarra elettrica. A fine spettacolo, Stevie insiste per prendere il posto di Clapton sull’elicottero che lo deve portare a Chicago. Era stanco, aveva sostenuto, voleva riposarsi. “Slowhand” acconsente, aspettando un passaggio successivo. Assieme al texano un paio di tecnici dello staff di Clapton. Colpa della nebbia e anche di un pilota non molto esperto in viaggi in simili condizioni atmosferiche, l’elicottero precipita e muoiono tutti. Della tragedia si saprà solo il mattino seguente.

Fine della carriera di Stevie Ray, il ragazzo del blues. Chissà cosa avrebbe fatto di bello e grande se il dio della musica gli avesse concesso ancora un po’ di tempo sulla terra. Lui e la sua Fender Strato, modello che si era adattato e che la casa americana fondata da Leo Fender stava studiando come special edition firmata SRV (uscirà nel 1992). Blues, ma anche rock, una mano felice, un modo tutto suo di pizzicare quelle corde da cui uscivano fraseggi ipnotizzanti. Con lui la chitarra piangeva, si straziava, diventava improvvisamente allegra, cavalcava le onde su centinaia di note che il virtuoso suonava con una facilità senza precedenti. Chissà cosa sarebbe diventato SRV: avrebbe ceduto alle mode o sarebbe rimasto quel texano tutto di un pezzo, cappello a larghe tese e stivaloni tirati a lucido d’ordinanza?

Lui, scoperto per puro caso da Mick Jagger che lo segnalò al produttore Jerry Wexler. Quest’ultimo nel 1982 lo porta al festival di Montreaux assieme ai suoi Double Trouble, al secolo, Tommy Shannon al basso, Chris Layton alla batteria e Reese Wynans alle tastiere, ultimo arrivato e membro di diritto aggiunto al forsennato trio chitarra-basso-batteria con cui Stevie aveva dato inizio alla sua fortunata quanto veloce carriera da star. In Svizzera la band si prende sonore fischiate, troppo fuori dal coro per un festival d’essai.

Quella sera, ad ascoltarlo, c’era anche David Bowie che lo coinvolse nel suo album Let’s Dance (collaborazione che non finì molto bene…). Ma torniamo al texano: Stevie Ray nella sua breve e intensa carriera ha “violato” un altro tempio del jazz, molto più aperto del precedente, Umbria Jazz. E lì io c’ero. Era il 14 luglio 1985, una domenica sera. Ero andato apposta con alcuni amici per vedere l’asso del blues esibirsi dal vivo. Quell’edizione è stata davvero straordinaria. Il 7 luglio aveva suonato Miles Davis, allo stadio Renato Curi (saranno quattro le partecipazioni del trombettista a UJ). Con lui il grande John Scofield alla chitarra.

Quella domenica Perugia ha visto e ascoltato grande musica. Prima della star che doveva chiudere la serata, Stevie Ray, appunto, aveva suonato Art Blakey con i suoi Jazz Messengers. Sia Stevie Ray sia Art se ne andranno lo stesso anno, il 1990, il primo ad agosto, il secondo a ottobre. Miles Davis, invece, morirà l’anno successivo, il 28 settembre. Un paio di mesi prima aveva tenuto il suo ultimo concerto in Italia, a Castelfranco Veneto.

Tornando in piazza IV novembre a Perugia, ricordo che Stevie Ray e i suoi Double Trouble iniziarono il concerto tradissimo, problemi di check sound. I muri di amplificatori, non ricordo, ma probabilmente erano dei Marshall, non rispondevano come il texano desiderava. Alla fine, quasi all’una del mattino il suono acuto della sua Fender s’è alzato nel cielo stellato di Perugia. Dopo un paio di pezzi i puristi del jazz avevano lasciato sdegnosamente la piazza. Noi siamo rimasti lì, incollati e ipnotizzati a quei fraseggi blues dove, nella tecnica di assoli si intravvedeva anche il jazz ma usciva prepotente molto il rock. Musica tirata fino alle tre del mattino. Grande concerto e onore agli organizzatori che avevano scelto la strada delle contaminazioni, poi rivelatasi vincente. Non so se Vaughan fosse ubriaco o fatto – sinceramente, erano affari suoi! – so che quella lunga notte è stata un’immersione di note e stili, un turbinio continuo, ricco, opulento, sontuoso, culminato nella sua personale versione di Voodoo Child (Slight Return) di Hendrix, lui con l’inseparabile cappello da cow boy e gli stivaloni a punta stretta, bianchi, e quella chitarra che maneggiava a volte come una piuma altre come una scure. Sono quelle cose che ti porti scolpite nel cuore e che, quando affiorano ti provocano nostalgia, passione, tristezza, felicità. Anche dopo trenta lunghi anni. Per questo vi ho parlato di Stephen Ray Vaughan, il virtuoso del blues. Un atto dovuto.

Sempre il 15 aprile ma di 228 anni più tardi, e sempre a Londra, i Rolling Stones pubblicano Aftermath, album caratterizzato dall’introduzione di strumenti “esotici” come il sitar o antichi come il dulcimer (alla stregua degli amici/nemici Beatles), voluta da un vezzoso Brian Jones, e dal fatto che tutte e 14 le canzoni dell’album edizione inglese (uscì anche la versione americana con cover e brani diversi, 11) furono firmati Jagger/Richards. Anche in questo caso, l’album non fu preso bene. Soprattutto per un brano,

Sempre il 15 aprile ma di 228 anni più tardi, e sempre a Londra, i Rolling Stones pubblicano Aftermath, album caratterizzato dall’introduzione di strumenti “esotici” come il sitar o antichi come il dulcimer (alla stregua degli amici/nemici Beatles), voluta da un vezzoso Brian Jones, e dal fatto che tutte e 14 le canzoni dell’album edizione inglese (uscì anche la versione americana con cover e brani diversi, 11) furono firmati Jagger/Richards. Anche in questo caso, l’album non fu preso bene. Soprattutto per un brano,  Andiamo avanti, retrocedendo di sei anni dall’uscita di Afetrmath. Questa volta dirigiamoci a Raleigh, North Carolina, Stati Uniti. Il trentaduenne Guy Carawan, attivista, cantante folk morto a 88 anni nel 2015, canta un brano dal titolo

Andiamo avanti, retrocedendo di sei anni dall’uscita di Afetrmath. Questa volta dirigiamoci a Raleigh, North Carolina, Stati Uniti. Il trentaduenne Guy Carawan, attivista, cantante folk morto a 88 anni nel 2015, canta un brano dal titolo