L’Hammond è una delle mie fisse musicali. Sono quegli strumenti mitologici che ti restano nel cuore. La bellezza di certi brani dei Deep Purple, prendete la psichedelica Lazy che sto ascoltando in questo momento, o Your time is gonna come dal primo disco dei Led Zeppelin, la cui intro sembra “liturgica”, l’Hammond lo suonava il bassista John Paul Johns, o, ancora, Knife Edge degli ELP all’Hammond L100 c’era il grandissimo Keith Emerson. Brani e dischi che ascolto ancora per ricordarmi quanto potente e creativo fosse il Rock di quegli anni. L’Hammond è protagonista anche nel mondo del jazz, la versione B-3 era la preferita da Jimmy Smith, il capostipite degli hammondisti, Dr. Lonnie Smith, Joey DeFrancesco, Tony Monaco…

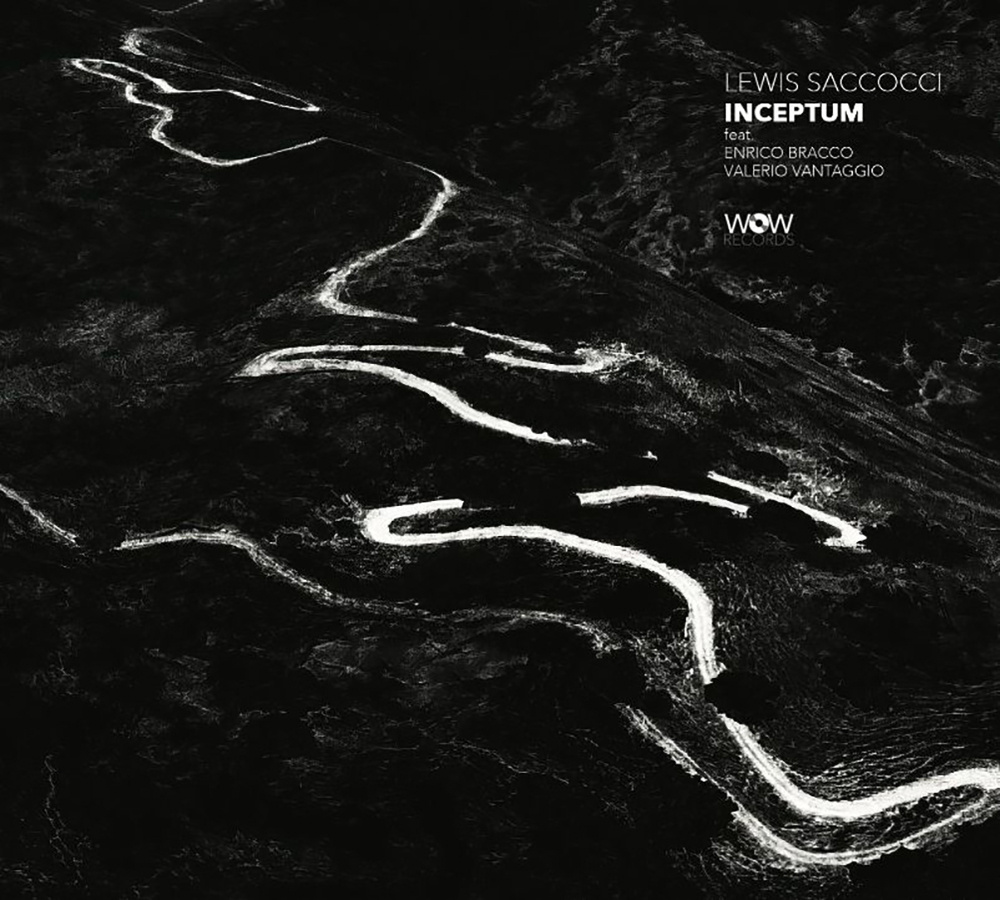

Questa lunga presentazione per parlarvi di un bravissimo hammondista italiano di 36 anni, Lewis Saccocci. Il 21 febbraio scorso ha pubblicato Inceptum (è latino, quindi niente inglesismi!). Il sostantivo deriva dal verbo incipere, significa inizio, ma anche intraprendere un’impresa, per esempio. E questo primo album da solista di Lewis è davvero una bella impresa. Otto brani per 58 minuti di ascolto, dove l’organo, in questo caso un Viscount Legend, d’origine italiana, strumento usato da grandi hammondisti nel mondo, è il protagonista di un trio composto da Lewis, Enrico Bracco alla chitarra e Valerio Vantaggio alla batteria.

Otto brani originali in cui la bravura e l’esperienza del bandleader si sentono eccome! Il trio jazz con l’organo non ha il bassista, è lo stesso organista a suonare le linee di basso con i pedali del suo strumento. Mi spiega Lewis: «C’è una tecnica che si impara per suonare basso e tastiera contemporaneamente, uno studio profondo per costruire una sezione in più di ram nel tuo cervello, affinché possa dimenticare una parte del tuo corpo e concentrarti sul resto». Lewis è anche un bravo pianista. Ed è inevitabile chiedergli quale sia la differenza tra le due “tastiere”. Racconta: «La differenza fra pianoforte e organo è la mole del suono. Da pianista, se tu tocchi un organo prendi la scossa, perché il suono non finisce mai. Se tu fai un accordo sul pianoforte il suono scema progressivamente e poi sai benissimo su quale ottava suona. Sull’organo invece, a seconda del settaggio che fai, la tastiera può cambiare suono, alto o grave anche nello stesso punto».

Prima di passare all’intervista, un rapido volo sull’album. Apre con Il Prenestinato, omaggio al quartiere, il Prenestino, dove ha vissuto. Prosegue con Il Pirata, altro dono, questa volta a Pantani, dove racconta in note l’altra passione quella per il ciclismo. E ancora, Lament for JDF, una dedica triste ma piena di speranza al suo idolo musicale, Joey DeFrancesco, mancato a 51 anni nel 2022. Un disco da ascoltare, dunque, pieno di sorprese armoniche, di coloriti accenti, potente e struggente, sferzante e romantico.

Lewis, perché secondo te il suono dell’Hammond piace ancora?

«Dividerei la risposta in due parti. La prima sull’Hammond come strumento in generale. È apprezzato perché ha delle potenzialità quasi infinite, può essere un sibilo, un sussurro o può sovrastare qualsiasi altro strumento con il suo volume e la sua ampiezza armonica. La seconda riguarda l’organo nel jazz: svolge un lavoro completamente diverso perché ha anche il ruolo del bassista e quindi il trio, o comunque la sezione ritmica, cambia completamente perché il basso ha un suono potente, meno pulito visto che non ha la definizione della corda, però crea questo abbraccio gigante che coinvolge tutta la ritmica e il solista. Nel jazz l’uso dell’organo è rinato anche grazie a Joey DeFrancesco musicista di un’influenza incredibile negli ultimi anni. Ci ha lasciati troppo presto è stato dimenticato, però la sua musica sta tornando».

Hammond è uguale a Rock!

È la prima associazione, viene spontanea. Pensa a John Paul Jones dei Led Zeppelin, a John Lord dei Deep Purple con quella splendida intro di Lazy, Keith Emerson degli ELP…».

Già, musica che da ragazzo ascoltavo a sfinimento! Veniamo al disco, hai usato effettistica nel tuo Inceptum?

«No, solo suoni dell’organo. Ho cercato di non avere il suono canonico dell’Organ Trio “Straight”, ma più even eight, si avvicina cioè a quello di un piano trio: l’organo ti porta a suonare dritto o groovy. Ho cercato questa terza via, che mi ha permesso di usare vari timbri, utilizzabili nell’ambito jazzistico, con varie dinamiche».

In certi passaggi l’organo sembra quasi un piano Rhodes!

«Sì. Può sembrare anche un vibrafono!».

I brani che compongono il disco sono stati scritti in un lungo arco di tempo o fanno parte di un progetto appositamente costruito?

«Alcuni vengono da una gestazione più lunga e hanno ritrovato nell’organo la loro lettura migliore, altri invece, e sono la maggior parte, sono stati scritti proprio per questa formazione e per questo progetto. Ci ho messo un po’ a selezionare quelli che secondo me potevano andare in un’unica direzione, pensando proprio a Valerio Vantaggio alla batteria e a Enrico Bracco alla chitarra, musicisti perfetti per me, sia umanamente sia musicalmente».

È da molto che suonate insieme?

«In varie formazioni sì, in questa abbiamo iniziato poco prima di registrare».

Quando ho un nuovo disco per le mani mi piace, prima d’ascoltarlo, leggere i titoli dei brani. Apri con Il prenestinato, un omaggio al quartiere Prenestino dove sei cresciuto?

«Giusto! Ora purtroppo non vivo più lì. Sai, i brani strumentali si prestano molto a titoli così e poi mi piace scherzare con le parole. Il prenestinato è un omaggio alle mie origini, vengo da una famiglia di ferrovieri che abitava le case dei ferrovieri sulla Prenestina. La prima parte della mia vita, l’ho passata lì, ho un bellissimo ricordo».

E poi continui con… Un amaro compromesso!

«È la frase di un mio carissimo amico. Si stava parlando di scelte di vita e mi disse: “Potremmo fare così… ma è un amaro compromesso”. Una dichiarazione perfetta, che andava immortalata».

E Lament for JDF?

«Un brano dedicato al grandissimo Joey DeFrancesco, eroe musicale non solo mio. Per tutti noi che amiamo il jazz è un punto di riferimento, un gigante che ha riportato la luce su questo strumento in maniera eccelsa. Quando purtroppo ci ha lasciato, ci sono rimasto male come se fosse morta una persona a me cara. Sapere che se n’è andato troppo presto e non sentirò mai più niente di nuovo da lui, mi rattrista. Lament perché il movimento del basso deriva dal Lamento di Didone di Henry Purcell».

Dal lamento passi a Una strana piega.…

«È una storia che racconto sempre ai miei concerti. Purtroppo due anni e mezzo fa mi sono rotto il tendine dell’ultima falange del dito medio della mano destra. Che per un pianista e organista non è proprio il massimo, l’estensore. Praticamente il mio dito medio non solleva più l’ultima falange da solo e quindi ho dovuto leggermente reimpostare la mia tecnica per non toccare con l’unghia quando suono. Per sdrammatizzare, siccome mi manca un pezzo che sarebbe questo tendine che non c’è più, ho scritto un brano in 15 ottavi al quale manca sempre un pezzo come alla mia mano».

Come hai fatto a farti male?

«Potrei raccontare delle storie meravigliose, ma in realtà è una vicenda tristissima. Con l’elastico della tuta della caviglia, ce l’avevo tirato sopra la gamba per abbassarlo ho spezzato il tendine».

E… Malcompensi stilografici?

«È un virtuosismo, un gioco di parole di mio padre, che gli è uscito durante una telefonata con me. Lui a volte parla un po’ grammelot, diciamo. Come la Gnosi delle Fanfole (titolo di un album di Stefano Bollani, del 1998, ndr) o Il Lonfo, poesia che recitava Gigi Proietti. Malcompensi stilografici mi è piaciuto, me lo sono segnato e l’ho accoppiata a questo brano».

Dopo i malcompensi c’è l’ultimo brano che suona come una dedica: One for Sara…

«Vero. Noi romani siamo molto mammoni, lo sanno tutti. Questo brano è una dedica alla mia mamma. C’è un gioco sottile, perché quando ci sentiamo al telefono gli dico, “Mà, sto andando a suonare!”. E lei: “Il pianoforte?” Sotto, sotto ama più il piano dell’organo. Quindi in questa traccia alla fine c’è una breve ripresa di pianoforte, ecco l’omaggio!».

Per completare la descrizione, raccontami della cover!

«È una foto di un mio carissimo amico, un fratello, che si chiama Federico Di Iorio. Appunto, Inceptum è un inizio perché è il mio esordio, il mio primo disco da solista e anche il mio primo disco con l’organo, strumento che suono da tanti anni. La foto raffigura una strada della quale non si vede né l’inizio né la fine: ho pensato che si sposasse molto bene come concetto con Inceptum. Tra l’altro all’interno c’è anche una dedica a Pantani, visto che amo molto la bici e il ciclismo. E quella è una strada molto ciclistica!».

Sei un giovane jazzista. Come vedi il panorama musicale italiano?

«Sotto il punto di vista dei musicisti, abitando a Roma e frequentando i club, noto che il livello si è alzato tantissimo, ci sono molti ragazzi di vent’anni e poco più che suonano veramente bene. Soltanto dieci anni fa erano pochi i ventenni che si distinguevano. Questo mi fa molto piacere anche perché oggi Roma, a mio parere, non ha nulla da invidiare, per esempio, a Parigi. A febbraio scorso ho fatto un concerto nella capitale francese. Uno dei musicisti migliori di Roma non avrebbe nessun problema a stare con i migliori di Parigi. Per quanto riguarda le istituzioni e i luoghi, mi piacerebbe ci fossero più possibilità, più educazione all’ascolto».

Ciò che dici introduce un altro problema non da poco, l’attuale mainstream. Il livello di qualità è sceso vertiginosamente e di conseguenza il pubblico si disabitua ad ascoltare…

«Esattamente. Sono vittima anch’io di questo sistema eh! Ci si abitua alla mentalità da Spotify. Un secondo senti Charlie Parker e quello dopo gli AC/DC. Non c’è più l’ascolto di un disco dall’inizio alla fine che ti fa chiedere quale sia il motivo per cui quel brano è stato messo come ultimo e non come primo!».

Con quale genere musicale sei cresciuto? Con il Rock, il Grunge, il jazz?

«Ovviamente al conservatorio ho studiato musica classica, per piacere personale ho ascoltato tanto Rock ma non grunge. Tra le varie cassette di mio padre ricordo che trovai Made in Japan dei Deep Purple. È uno di quei dischi che so ancora tutto a memoria. Poi ho avuto il grande periodo dei Led Zeppelin, seguito da una grandissima fase AC/DC, però sempre affiancato dall’altra cassetta che avevo trovato a fianco di Made in Japan, che conteneva il live a Montreux, per pianoforte e due contrabbassi, di Oscar Peterson assieme a Ray Brown e Niels-Henning Ørsted Pedersen, una cosa funambolica!».

Quindi la tua passione per il jazz si deve a Peterson?

«Sì, nasce grazie a Oscar Peterson. Poi da più grande, a 11 anni, ho scoperto un Cd con una raccolta di Herbie Hancock dove erano contenuti sia la parte acustica, diciamo il pianoforte, sia la parte elettrica, Jazz Funk, e lì ho completamente perso la testa. Lui è il mio eroe assoluto. Se ne dovessi nominare due, uno per il pianoforte e uno per l’organo, sarebbero DeFrancesco per l’organo e Hancock per il pianoforte».

Nella grande casa del jazz in quale sottoinsieme ti riconosci?

«Contemporary mi sembra una fetta abbastanza grande che può contenere anche il mio disco. Ci sono anche momenti in cui suoniamo più traditional. Saprei dirti molto più facilmente cosa non è rispetto a che cosa è, anche perché nel 2025 la parola jazz può voler dire veramente una vastità di dischi e di sound praticamente opposti tra loro. Quando ho scritto questi brani ho cercato solo di immaginarli racchiusi in quel piccolo ambiente che è l’album facendo attenzione che non fossero troppo estremi come stili, ma potessero essere “amici” tra loro».