Domenica prossima, 2 giugno, a Verbania, nella Villa Maioni, Antonio Castrignanò aprirà la seconda edizione di Musica e Spiritualità, festival organizzato da Pierfrancesco Pacoda. Quattro concerti, uno a giugno e tre a luglio, che vedranno salire sui palchi del Verbano-Cusio-Ossola oltre ad Antonio, Cristina Donà, Paolo Benvegnù e la violinista Laura Marzadori. Spiega Pierfrancesco: «L’ambiente che ospita il Festival è naturalmente votato a questi appuntamenti, pensiamo ai Sacri Monti, ma anche alla presenza nell’area del grande Tempio Buddista di Albagnano. Musica e spiritualità riporta l’accento e l’attenzione sull’interrogarsi, sul riflettere su cosa la musica d’autore può fare per dare voce a un bisogno interiore».

La musica di Antonio Castrignanò è uno degli esempi più tattili di una spiritualità millenaria che rivive in una musica e un ritmo altrettanto ancestrali, quello della pizzica salentina. Cantante, suonatore di mandola e percussionista, Antonio dedica la sua vita di artista e musicista alla diffusione della musica popolare della sua regione. La sua non è una semplice riproduzione di pezzi tradizionali, ma la voglia di proporre quella stessa musica rinnovata, arricchita di altre esperienze. Una musica viva, esuberante attraverso la quale racconta la sua gente, l’arrivo di nuovi popoli che portano culture che necessariamente si integreranno con quelle esistenti. «È sempre stato così nella vita dell’uomo», mi dice.

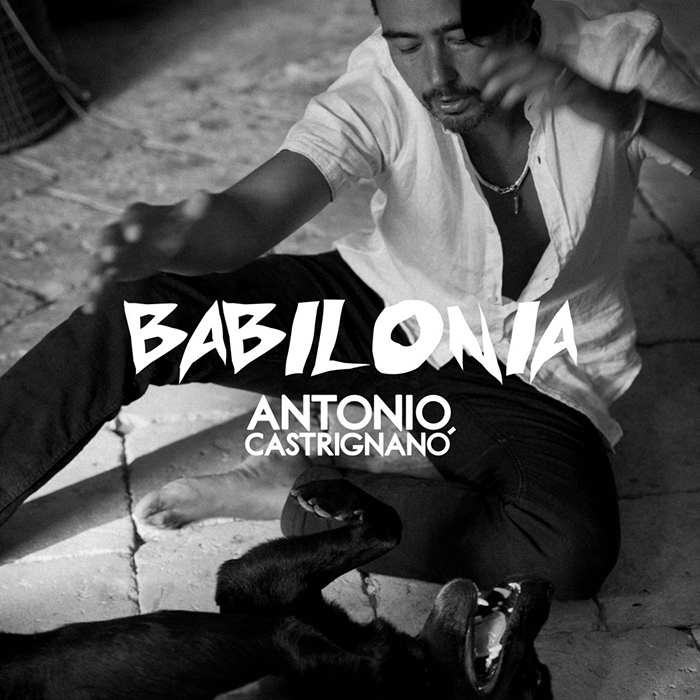

Nel 2021 ha pubblicato Babilonia, album che racconta proprio questa evoluzione e che ha avuto un’ottima accoglienza sui palchi nazionali e internazionali. Sta scrivendo nuovi brani ma un altro disco ancora non c’è: «Non ho una major che mi obbliga a sfornare», mi spiega. «Pubblico solo quando ho qualcosa da raccontare». Grazie al festival della Taranta e all’incontro con Stewart Copeland, il batterista dei Police, ha girato il mondo portando per anni quell’indiavolato ritmo che “ti obbliga” a danzare.

Dunque, Antonio, la musica popolare oggi, contrariamente agli anni passati, ha riacquistato peso. Avete iniziato voi, allora giovani musicisti, con la pizzica e il Festival della Taranta…

«Questa è stata la nostra scommessa, raccontare la propria terra, la propria gente, i propri usi e costumi a tutto il mondo, confrontandosi con altre realtà che hanno la voglia e la sete di recepire. È stato un processo partito molto tempo fa. L’anno prossimo festeggio i 30 anni sul palco e questo mi fa tanto piacere. Ho iniziato negli anni ’90 a 17 anni, ora ne ho 47, i conti tornano! Allora, nel Salento, doveva ancora scoppiare l’exploit della Taranta. Negli anni precedenti c’erano stati altri tentativi di riportare in vita la musica popolare salentina, penso agli anni ’70, ma allora aveva connotazioni politiche, poi finì tutto. È stato negli anni ’90 che è nata tra i nuovi musicisti come me una volontà espressamente legata al riappropriarsi delle proprie radici, di un linguaggio e, con quello, confrontarsi con il mondo esterno. Un processo riuscito, e tuttora questo fenomeno non accenna a sgonfiarsi, a dimostrazione che non è stato un fenomeno momentaneo».

Insomma, avete iniziato voi: la notte della Taranta ha dato la stura a tutto quanto…

«Assolutamente sì, siamo stati degli apripista. Anche questo non è stato un processo immediato. È partito da più parti, la spinta territoriale dal basso, dei giovani che hanno sentito l’esigenza di riappropriarsi di un linguaggio, quello dei nonni, delle generazioni precedenti, e l’unione con gli stessi intenti della politica attraverso la cultura. Qui la politica ha investito molto per promuovere il territorio all’estero».

Toglimi una curiosità: hai suonato insieme a Stewart Copeland?

«Tra gli artisti che hanno frequentato la Taranta è stato quello che s’è innamorato di più di questo ritmo. È batterista, dunque attento a quest’aspetto, di cui la musica tradizionale salentina non può non prescindere. Il tamburo, o tamburello salentino, è il protagonista di un ritmo ancestrale che s’è preservato, millennio dopo millennio, ed è arrivato – qui sta la magia – fino al 2024! Ci sono molti studi, molte iconografie sul tarantismo che fanno riferimento a dure o tre mila anni fa che portano a una danza col tamburo e con il ragno. È una storia molto profonda, radicata. Copeland ha sentito la vitalità del ritmo e ha scelto di portare nel mondo questo progetto, di metterci la faccia sui palcoscenici internazionali più importanti. Ha voluto rinnovare questo rituale per anni, stavamo bene, era un bel gruppo».

Canti e suoni, mandola e, soprattutto, il tamburo…

«Noi giovani abbiamo iniziato a usare il tamburo non come accompagnamento ma come strumento solista nelle varie orchestre in cui suonavamo».

Nel brano Babilonia, dal tuo disco omonimo, racconti il ruolo del dialetto nella rappresentazione della taranta…

«Sì, perché la lingua ha sempre una musicalità e il dialetto, come la musica popolare, si trasmette oralmente. Il dialetto è una carta d’identità molto fedele di quello che è la fascia sociale, il popolo. E lo fa in maniera diretta, su abitudini, inflessioni. Ogni popolo si caratterizza per i diversi dialetti anche a distanza di pochissimi chilometri. Nel Salento stesso c’è una miriade di sfumature che ti consente di capire da dove proviene chi parla, da quale paese o borgo. E questo è straordinario, ti dà la disponibilità di essere unico in un mondo globale. Così è anche per la musica. Vengo da un paese che è stato dominato dai greci: anche loro hanno lasciato una parte importante, che è appunto la lingua, parlata non scritta, la Grika, un greco antichissimo che nel tempo si è mescolato al dialetto e che si è conservata ancora oggi attraverso le canzoni e la trasmissione orale in solo nove paesi che compongono la Grecìa Salentina (Calimera, Castrignano de’ Greci, Corigliano d’Otranto, Martano, Martignano, Melpignano, Soleto, Sternatia, Zollino, ndr). Mia moglie lo parla, io no, anche se nel tempo è andato perdendosi. Il mio timore che accada questo anche per il dialetto salentino. Non sto dicendo nulla di nuovo, è successo o sta succedendo in tante altre parti del nostro Paese e anche nel mondo. Quando scompare una lingua è sempre una perdita per la cultura».

Musica, unica come il dialetto, che porta in sé un messaggio di universalità…

«Porta anche tanta ricchezza, in Babilonia ho suonato con la gambiana Sona Jobarteh (in Si Picculina, ndr) e poi nel dialetto ci sono termini che, tradotti in italiano, non riescono ad avere la stessa efficacia».

Musica popolare e spiritualità sono dunque connesse?

«Assolutamente sì, perché il tarantismo, per esempio, indagato per moltissimo tempo da studiosi, musicisti, antropologi, appassionati, va a scavare nell’emotività dell’uomo e quindi nella sua spiritualità. Fino agli anni Ottanta del secolo scorso questo fenomeno era presente, anche se stava lasciando il campo alla modernità, le persone erano abituate a curarsi il corpo e lo spirito con la musica e con la danza».

A Verbania con chi suonerai?

«Con la mia band di sempre, i Taranta Sounds, Rocco Nidro alla fisarmonica, Luigi Marra al mandolino e violino, Maurizio Pellizzari alle chitarre, Giovanni Gelao zampogna e fiati e Giuseppe Spedicato al basso. Porterò un percorso personale che parte dalla musica tradizionale ma che si arricchisce di brani originali, testi nuovi, melodie nuove. La mia scommessa è stata quella di non legare la musica popolare a un fenomeno da museo ma di darle continuità, nuova linfa, una musica viva. Il fatto che la gente anche a duemila chilometri di distanza e oltre riesca ancora a muovere il piede e a essere catturata da questo suono, dimostra che è un ritmo dell’universo, dunque universale, che ha ancora la forza di raccontare la storia millenaria di un luogo».

Un genere che possiamo ancora definire musica popolare oppure rientra nella world music?

«La mia scommessa professionale è stata sempre quella di allontanarla dal folk, da tutto ciò che è vetrina o superficiale. Il senso del tarantismo era di raccontare la società che stava cambiando vivendo la propria quotidianità, anche in maniera frustrante in alcuni casi, ma che comunque usava il linguaggio della musica per raccontarsi. Ancora oggi per esempio in Babilonia è stato sintetizzato il mondo contadino che cambiava. Non quello degli anni Cinquanta, ma l’altro, fatto di un mondo globale da persone che scappano dalla guerra e portano altri racconti, fenomeni che hanno sempre lasciato un seme attraverso la musica orale. Oggi la questa non può che cambiare, essere rinnovata rispetto a quella dei miei nonni e bisnonni».