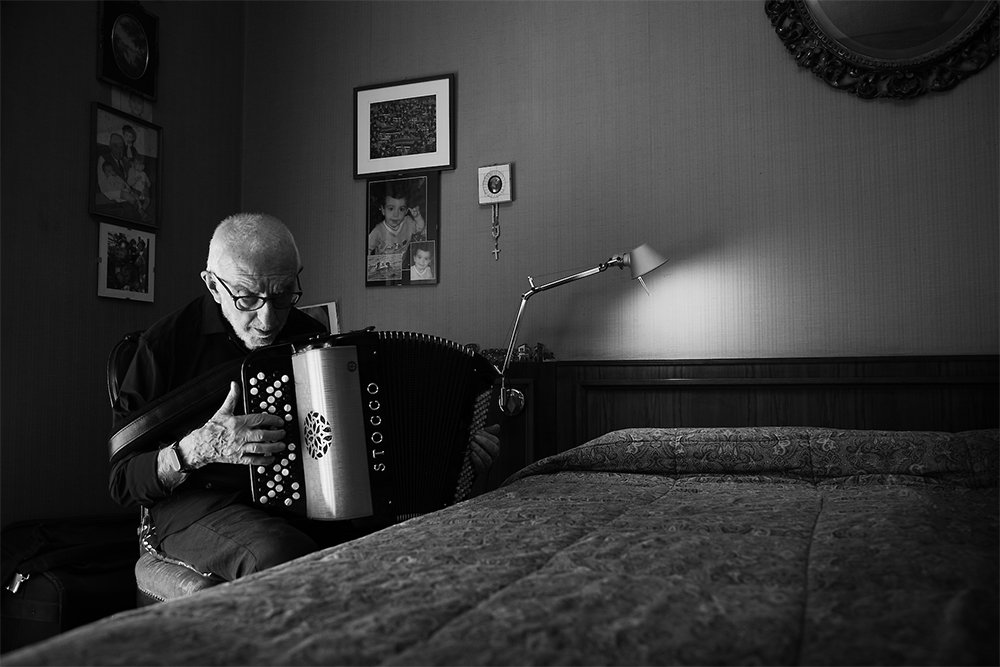

Gianni Coscia – Foto di Daniela Bellu

Come capita raramente ho praticamente suonato una serie di brani di botto, uno dopo l’altro e – complice la bravura di Paolo Facco dietro al mixer che quasi senza dirmelo ha cominciato a registrare – è venuto fuori questo lavoro. Ascoltandolo alla fine della sessione mi sono reso conto che senza quasi volerlo stavo raccontando in musica la mia vita e inconsapevolmente ho creato una scaletta praticamente cronologica. Quello che si ascolta è dunque una serie di tappe essenziali della mia vita artistica: qualche volta si tratta solo di semplici ricordi, in altri casi il brano è invece collegato a incontri importanti con altri musicisti e alle elaborazioni che ne sono scaturite. Un sunto della mia vita musicale.

Quella che avete appena letto è la nota di copertina de La Violetera, lavoro del fisarmonicista Gianni Coscia, uscito oggi via Tǔk Music. Un disco che considero prezioso per molti aspetti. Innanzitutto per l’artista: Gianni Coscia ha 94 anni, («A gennaio saranno 95!», mi dice con piglio sicuro); quindi per la musica che ha proposto, un percorso tra tango, musica popolare e jazz, con omaggi a uno dei suoi idoli, Gorni Kramer; e infine per l’etichetta. Paolo Fresu ha visto lungo pubblicando una solida testimonianza del jazz e del suo sviluppo nell’Italia del Novecento, oltre a omaggiare uno dei grandi fisarmonicisti italiani. Lo ha fatto con la solita precisione e minuziosità, la cover è un’opera di Daria Petrilli, Constellation of Venus, perfetta per ciò che si ritrova al suo interno.

Gianni è nato ad Alessandria, ha fatto studi classici, avvocato, lavoro in banca e da libero professionista. Sui banchi di scuola ha conosciuto ed è diventato amico inseparabile di un altro alessandrino geniale, Umberto Eco, con cui ha intrattenuto un’amicizia durata tutta la vita del professore, scrittore, filosofo e comunicatore.

La Violetera è il primo disco “solo” di Coscia. Negli anni ci ha regalato lavori molto belli, sempre con quel suono ponderato, mai prevaricante, dolce ed emozionale. Penso alla collaborazione con il clarinettista Gianluigi Trovesi, piaciuta talmente a Manfred Eicher, patron della prestigiosa ECM Records, che li ha pubblicati più volte (ascoltate il fenomenale In cerca di cibo del 2000), o a quella recentissima con l’organettista Alessandro D’Alessandro (93-39/39-93 uscito il 6 settembre scorso per Encore Music) o l’altra con l’armonicista Max De Aloe, il bandoneonista Daniele Di Bonaventura e la cantante Manuela Loddo (Sospiri Sospesi, via Barnum For Art), o ancora la collaborazione nel lavoro di Battista Lena, insieme con Enrico Rava, Gabriele Mirabassi, Enzo Pietropaoli, Marcello Di Leonardo e la Banda Bonaventura Somma di Chianciano Terme, in un disco diventato un must, Banda sonora, uscito nel 1997 per la francese Label Bleu e ripubblicato, rimasterizzato, nel 2020 per la Lift Music.

Cosa sia La Violetera e cosa abbia rappresentato per il musicista lo racconterà lui stesso qui sotto. Posso solo dirvi che è un’esperienza da fare a occhi chiusi. Lasciarsi cullare dalle note che escono senza virtuosismi particolari. La grande virtù di Coscia è quella di stregare, portarti in un altro luogo fuori da te stesso per poter viaggiare, ricordare, sognare. Una musica che è racconto. Le parole non servono è tutto “scritto” lì in quei 53 minuti d’ascolto per 19 tracce. Un tempo prezioso che si porta dentro nostalgie, amori, amicizie, cultura, passioni e tanta voglia di vivere ancora e di raccontare…

Dunque Gianni, La Violetera è…

«…Una grande invenzione di Paolo (Fresu, ndr)! È stata un’ispirazione del momento, non so perché l’ho suonata, forse me l’ha suggerita mia madre a cui la canzone di Padilla piaceva moltissimo; non avevo previsto di eseguirla, il disco l’ho fatto di corsa sono entrato in sala di registrazione, l’ho registrato e, a un certo punto, ecco, ho suonato La Violetera. La cosa sorprendente è che di tutti i pezzi che compongono il disco, Paolo è andato dritto a sceglierla come titolo dell’album… e questo per me è stato piacevole un avvenimento».

Paolo è musicista di rara sensibilità!

«Secondo me è un essere superiore, e non sto scherzando! Sono sconvolto innanzitutto dal fatto che mi abbia dato questa opportunità e poi dall’aver scelto quel brano che per me ha un grande significato e poi quella copertina bellissima, fantastica: è stato un capolavoro…».

Tu e Paolo Conte, entrambi piemontesi, siete “gli avvocati” della musica!

«Eh, lui ha fatto più fortuna di me, ma è anche un altro spessore, non trovi? E poi c’è il “discorso” delle parole. Apro una parentesi: per come sono fatto, quando ascolto le canzoni la cosa che mi impressiona di più è la musica. Prendi una canzone banalissima nei testi come Dove andranno a finire i palloncini, presente in questo disco, da un punto di vista musicale è un piccolo trattato d’armonia. Sono sempre stato attratto dalla musica e poco dalle parole. Metterle insieme per me è difficile, perché la musica è un linguaggio troppo intimo. Invece Paolo Conte ha questa grande virtù, fare dei testi molto interessanti e anche delle gran belle armonie: è la fortuna dei grandi cantautori, insomma».

Punti tutto sull’armonia, lo hai dichiarato più volte!

«È quella che mi attrae più di tutto. Ritornando a Dove andranno a finire i palloncini, sono pochi semplici accordi, ma come l’ha armonizzata Gorni Kramer è straordinaria. Il suo repertorio, come quelli di Bruno Martino, di Armando Trovaioli e di molti cantautori, prendi Bindi, è fatto di canzoni armonicamente molto interessanti. Tra questi ci metto anche certi brani di Lucio Battisti…».

Hai ragione, i testi di Paolo Conte sono delle sceneggiature in musica. Ci sono altri artisti così, anche attuali che hanno una grande qualità nello scrivere e nel comporre…

«È proprio per questo che ho dubbi. Mi domando: “Sono io che sono deformato perché vado solo alla ricerca della musica?”. Poi penso a Luigi Tenco, non solo ha scritto grandi testi ma anche grande musica. Mi ricordo che fino agli anni della Seconda Guerra le canzoni avevano dei testi banali, mi piacevano perché c’era la musica che sosteneva tutto, e alle parole non ci facevo caso».

Beh, Gianni da qui dobbiamo uscirne…

«Aspetta, aspetta! Il metro per capire se una canzone è buona sia nel testo sia nella musica è questo: se il testo si può recitare anche senza musica, è interessante e lo salviamo. Facciamo lo stesso con la musica: dimentichiamo il testo e vediamo se da sola si può suonare: Se sì, allora andiamo bene! Il caso classico di canzone perfetta, è Les feuilles mortes, scritta da Jaques Prévert, composta da Joseph Kosma e portata al successo da Yves Montand. Posso aggiungere un’altra cosa?».

Certo, tutto quello che vuoi!

«Per arrivare alla conclusione di questo ragionamento che è molto difficile da fare, ho la sensazione però che in questi ultimi tempi ci sia più un’attrazione da parte del grande pubblico per il personaggio. La televisione lo crea, conta innanzitutto come si presenta, come si taglia i capelli, come si veste, e via elencando. È poi interessante per quello che dice, per come si muove, solo alla fine, in fondo, interessa quello che suona. La morale? Con una banalità musicale si raggiunge lo stesso il successo. Non so se ho reso l’idea».

Foto Daniela Bellu

Sulla qualità della musica che si ascolta ce ne sarebbero di argomenti da affrontare…

«Nella musica bisogna stare attenti perché la differenza la senti. Prendi quello che ha fatto Miles Davis o sta facendo lo stesso Paolo Fresu, se con la tromba mi fa una nota lunga e nient’altro in una piazza lo ascolto perché in questa nota lunga c’è dentro tanta di quella musica che non finisce più. Prendiamo il giro del Blues che ha imperversato nel jazz dalle origini ai nostri giorni, sono tre accordi, sembra una contraddizione con quello che abbiamo detto finora, eppure con tre accordi s’è fatta la storia del jazz, s’è riusciti a dire musicalmente grandi cose».

Veniamo alla fisarmonica, il tuo strumento. Oggi si ascolta molto più di un tempo in nuovi ambienti, ha il suo pubblico, attrae, soprattutto nel jazz.

«La fisarmonica ha fatto passi da gigante, con lei si fa tutto. Certo ci sono i virtuosi dello strumento però caspita, quando Kramer negli anni ’40 suonava con tre notte, io piangevo».

Sette anni fa hai pubblicato Sospiri Sospesi album bellissimo con te alla fisarmonica, Max de Aloe all’armonica a bocca e il mitico Daniele di Bonaventura al bandoneon e con la partecipazione canora di Manuela Loddo…

«È un lavoro nato di getto, senza pensarci come La Violetera. Li chiamo i “dischi fatti di corsa”. Paolo ha captato che in quest’ultimo c’era molta spontaneità, ma io ti interrompo sempre…».

Ho ricordato quell’album per riaffermare quanto sia cambiata la considerazione della fisarmonica negli anni. Nei Cinquanta del secolo scorso hai avuto difficoltà a farti accettare nel mondo del jazz…

«Vero, ma l’ho sempre presa con filosofia perché ero convintissimo di non farne una ragione di vita, visto che mi sono dedicato ad altro, pur continuando a suonare, faccio col musicista professionalmente da 35 anni. Mi dicevano: “Sei bravo, perché non cambi strumento?”. Dunque l’indice di bravura era dettato dallo strumento. Quando vinsi la Coppa del Jazz a Santa Tecla, parliamo del ’52, fui ricevuto da una selva di fischi e dileggi: “Oh finalmente sentiamo la Mazurca di Migliavacca e la Cumparsita”. Quello che ha sdoganato la fisarmonica, come altri strumenti, è stato il Free Jazz, una dei sottogeneri forse più incomprensibili. Ha fatto il suo tempo, oggi credo che non ci sia quasi più nessuno a suonarlo, però ha creato degli schemi, come la possibilità di fare jazz con qualsiasi cosa anche con le launeddas. Nella seconda di copertina del disco ho voluto inserire un pensiero di Eco a tal proposito: “Se il jazz è un ‘genere’… tra le regole c’è un panoplia di strumenti canonici. Ma se è un modo di vivere la musica… deve poter essere suonato anche con ‘ramsinga’ con buona pace di Salgari”».

Sacrosanta osservazione!

«Scrisse anche: “se il jazz è un modo di esprimere veramente quello che hai dentro, allora si può fare anche con i valzer piemontesi”. Effettivamente lo strumento può essere di qualsiasi natura, bisogna vedere se chi lo suona riesce a esprimere il suo modo di pensare, la sua ansia di comunicare. Poi sul fatto che ci siano strumenti più o meno adatti a un genere musicale sono molto perplesso. Leggevo una riflessione al proposito di Uto Ughi che sul violino diceva, sì, lo Stradivari, il Guarnieri del Gesù, ma se li suona uno che non sa suonare, non dicono niente. Non solo, quando uno sa suonare bene, fa diventare grande anche un violino fatto da un falegname. Prendiamo uno come Paolo, se avesse suonato la fisarmonica, sicuramente sarebbe diventato Paolo Fresu lo stesso».

Che fisarmonica suoni attualmente?

«Una che mi ero fatto costruire quando facevo un altro mestiere e che mi sarebbe dovuta servire soltanto – secondo la mia mentalità da dilettante – per andare a suonare nelle cene con gli amici. Lo consideravo un giocattolo, poi mi sono reso conto che ho un’età in cui non ce la faccio più a gestire una fisarmonica tradizionale. Così ho tirato fuori questo strumento che mi aveva costruito un artigiano di Stradella, Elvezio Stocco, molto bravo, e sono intervenuto con alcune modifiche. Sono sempre stato un maniaco del suono, sono andato quindi da un liutaio di Alessandria molto bravo, dove mi sono fatto rifare la mascherina dove esce il suono. È di acero, legno con cui si fanno i violini, così mi sono illuso di trovare un mio suono, che esprima il più possibile quello che sento. E proprio lì, sono stato punito per i miei peccati, perché quando pensavo di aver raggiunto il suono perfetto sono diventato sordo».

Ma suoni lo stesso!

«Ho due strumenti che mi consentono di parlare al telefono e con gli interlocutori. Ma la musica passata attraverso di loro non è affatto gradevole, faccio molto fatica… fino a che posso, vado avanti».

Tornando a Umberto Eco: anche lui suonava, ed era bravo se non ricordo male…

«Certo, te lo posso assicurare perché ci sono stato insieme una vita! Durante la guerra era sfollato a Nizza. Lì suonava la tromba, lo ha raccontato lui stesso nel Pendolo di Foucault e in Baudolino. In particolare suonava il Genis (il flicorno contralto), una tromba da banda. Quando finì la guerra e ci incontrammo sui banchi del ginnasio, si era iscritto al conservatorio e studiava violoncello. Lo ha fatto per circa un anno e questo gli aveva dato la possibilità di avere una buona base musicale. Abbandonato il violoncello per mancanza di tempo, altrimenti sarebbe diventato anche un violoncellista, successivamente si era dedicato al flauto dolce, strumento in cui era diventato un virtuoso. Comprava i dischi Minus One di musica barocca, strumenti di studio dove era inclusa tutta la partitura, l’orchestra suonava e la parte solista la faceva lo studente seguendo lo spartito. Era diventato di una certa bravura, poi gli ultimi tempi si era poi perso. Con lui facevamo dei duo strabilianti, per ridere naturalmente, nelle feste con amici a casa sua ad Alessandria o a Montecerignone nelle Marche, oppure in piazza Castello a Milano. Ci divertivamo un mare perché lui improvvisava con me, voleva fare jazz, e in qualche modo ci riusciva!».