Martha J . – Foto Luca Viganò

Amelia Earhart era una aviatrice americana, prima donna pilota a riuscire nell’impresa di sorvolare l’Atlantico nel 1932. Forte dell’impresa decise di volare un’avventura titanica: il 20 maggio 1937, a 39 anni, insieme al navigatore Fred Noonan partì per la trasvolata del globo. Il 2 luglio decollò da Lae (Papua Nuova Guinea), diretta sull’isola di Howland, quando… lei e Noonan svanirono nel nulla. La Earhart entrò nella storia dell’aviazione e anche nelle teorie cospirazioniste: rapita dagli alieni? salvati e vissuti in un’isola deserta? … Proprio a gennaio di quest’anno è stato avvistato a 5mila metri di profondità un oggetto che potrebbe assomigliare all’aereo della Earhart.

Vi domanderete perché sono partito proprio da quell’Amelia. Perché Amelia è anche il titolo di uno dei brani contenuti nell’album Hejira uscito nel 1976 firmato da Joni Mitchell, seconda traccia per essere esatti. Joni aveva dedicato questa canzone proprio alla Earhart. Ricordate?

I was driving across the burning desert

When I spotted six jet planes

Leaving six white vapor trails across the bleak terrain

Like the hexagram of the heavens

Like the strings of my guitar

Amelia, it was just a false alarm

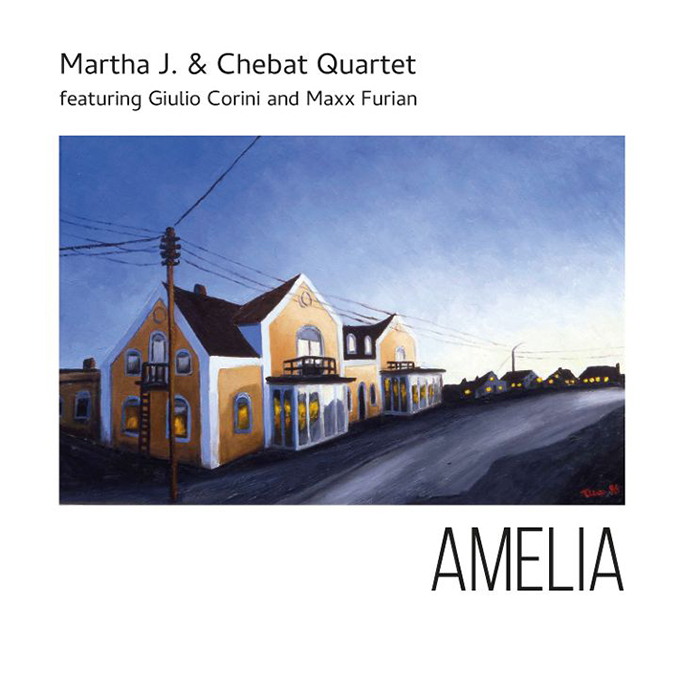

A distanza di 48 anni Amelia è tornata ed è diventato il titolo di un album uscito il 16 febbraio scorso firmato da Martha J. & Chebat Quartet, ovvero Stefania Martinelli (Martha J.) alla voce, Francesco Chebat al pianoforte, Giulio Corini al contrabbasso e Maxx Furian alla batteria.

Amelia è dunque un filo d’Arianna che si dipana dall’aviatrice, donna forte e senza paura che sfida l’impossibile a costo della propria vita, “sgomitola” fino alle corde della chitarra di Joni Mitchell che nelle sue visioni complesse si riconosce in lei, diventando il suo doppio: A ghost of aviation /She was swallowed by the sky or by the sea / Like me she had a dream to fly (Un fantasma dell’aviazione /Si è lasciata inghiottire dal cielo o dal mare/ come me aveva il sogno di volare) e si ferma dritto tra le mani di Martha J. che concepisce queste undici tracce, tutti brani della Mitchell, come un viaggio nelle canzoni meno famose dell’artista canadese – ma musicalmente più vicine al suo mondo, il jazz – da cui ne trae nuova vita.

Il risultato di tutto questo volare tra gli anni, le menti e le voci è un lavoro che merita un ascolto attento. Un arrangiamento – opera di Francesco Chebat – mai sopra le righe, elegante e creativo, una voce solida a tratti straordinariamente simile a quella della cantautrice e un quartetto in stato di grazia, che ha saputo ricreare quell’atmosfera mitchelliana fatta di accordature aperte, di lunghe riflessioni tradotte in buon jazz, di una sezione ritmica che non fosse solamente “ritmo” ma che si espandesse di forma propria (non per nulla uno dei bassisti preferiti da lei fu il giovane Jaco Pastorius!). D’altronde la cantautrice che molti pensano folk o meglio pop folk, aveva in sé – secondo lei stessa inconsapevolmente – un atteggiamento jazz nel suo incedere nel mondo della musica. Album come Court and Spark (1974), The Hissing of Summer Lawns (1975), Heijra (1976), Mingus (1979) contengono quello spirito jazz, un embrione che si svilupperà nella collaborazione con un Mingus,gravemente ammalato di Sla, già sulla sedia a rotelle. L’album uscirà un mese dopo la sua morte con musicisti di altissimo livello, Wayne Shorter, Don Alias, Herbie Hancock, Peter Erskine, Emil Richards, Jaco Pastorius.

Stamattina ho chiamato Martha per fare quattro chiacchiere sul disco.

Amelia è un punto fermo nel tuo percorso artistico?

«Questo album conclude un mio viaggio personale sviluppato in vari modi cominciato quando avevo 14 anni su una spiaggia in Centro Italia dove suonavo la chitarra e cantavo. Qualcuno allora mi disse che avevo la voce di Joni Mitchell. Probabilmente non cantavo come lei, come molti miei allievi adolescenti avevo una voce molto da… piccola! Non conoscevo la Mitchell, così mi sono incuriosita. Ho chiesto a un mio amico molto più grande di me chi fosse e lui ha cominciato a registrarmi tante cassette, così passavo le mie giornate ad ascoltarle cercando di trovare con la mia chitarra quelle accordature aperte. È stata la cantante che mi ha indirizzata verso un tipo di musica più complessa, prima per me c’erano i Beatles, Bob Dylan, Joan Baez, Carol King. Già in album precedenti io e Francesco Chebat abbiamo inserito un paio di canzoni della Mitchell. Quindi, questo cerchio dovevo chiuderlo, e l’ho fatto con un album. La copertina del disco è un dipinto del pittore Tita Secchi Villa, l’amico che me l’ha fatta conoscere. È tutto un viaggio, un chiudere, un arrivare».

Raccontami degli arrangiamenti, come vi siete mossi?

«Su Amelia in particolare, avevamo il problema di un testo lunghissimo, sette strofe, tutte uguali. I testi non si potevano tagliare, ovviamente, la Mitchell li aveva concepiti e incasellati parola per parola in quel determinato modo. Francesco è stato molto bravo nell’arrangiamento, Giulio e Maxx sono stati eccezionali, non c’è mai una strofa uguale all’altra, c’è un crescendo fino a che la band si ferma per lasciare spazio a una ripresa dell’ultima strofa con un’atmosfera molto intima. È come un mantra che riesce a tenerti attaccato al pezzo».

Anche Free Man in Paris, una delle canzoni più vivaci della Mitchell, perfettamente pop, l’avete rigirata egregiamente…

«Chebat ha “stortato” un pochino l’attacco, a quel pam pam paam ha tolto un quarto di tono rendendolo non più dritto, l’ha riarmonizzato e ha aggiunto l’assolo al pianoforte perché l’originale era troppo breve, appena due strofe. La seconda la ripeto dopo il solo. Su molti pezzi abbiamo agito pochissimo: è bastato sostituire la chitarra con il pianoforte, per dare un altro sapore. Il più delle volte sono stati interventi minimi, piccole variazioni, proprio in Free Man in Paris non ho fatto nessun tipo di interpretazione della melodia, non ho cambiato niente».

Martha J. e Francesco Chebat – Foto Luca Viaganò

E poi ci sono A Chair in the Sky e Sweet Sucker Dance in cui il testo è della Mitchell, ma la musica è del mitico Charles… Secondo me Mingus è il più bell’album della Mitchell, in realtà molto snobbato e uno di quelli che ha venduto meno…

«Ho letto una sua biografia – non so se sia stata tradotta in italiano – che Chebat mi aveva portato di ritorno dal Canada. A proposito di quel disco, una parte del suo entourage l’aveva sconsigliata fortemente di lanciarsi in quell’avventura perché il jazz ha delle vendite ben diverse di quelle di un disco pop. Lei ha voluto farlo, non si capisce se si sia pentita o meno. Aveva discusso molto con Mingus su come realizzare quel disco, lui era già molto malato e poi è morto… Però resta uno degli album fondamentali del suo repertorio artistico».

Il vostro non è stato un lavoro filologico ma una prospettiva diversa di riascoltare undici brani della Mitchell. Che ne pensi?

«Due riflessioni. La prima è partita anche da Maxx Furian, che ha sostenuto come Joni Mitchell abbia lavorato con batteristi di un certo nerbo, vedi Vinnie Colaiuta. Questa considerazione mi ha fatto riflettere: nell’immaginario collettivo Joni è la classica ragazza, bionda, magra che se ne sta sul palco a cantare la sua canzoncina pop folk. In realtà all’inizio ha fatto anche questo, ma se tu ascolti The Dawntreader tratto dal suo primo album, senti le variazioni ritmiche che ha fatto sulla chitarra e sono le stesse della nostra versione, c’erano già! Quando ha pubblicato l’album Court and Spark s’è distaccata molto dall’immagine di “fatina dei boschi”, però l’aspetto più fusion non ha prevalso. Arrivo alla seconda riflessione con una domanda: “Se dopo Mingus avesse continuato sulla strada del jazz e non si fosse dedicata a un pop elettronico su cui rimango un po’ fredda, cosa sarebbe successo? È proprio partendo da questo interrogativo che abbiamo immaginato il nostro lavoro. Se ascolti le canzoni del post Mingus suonate solo con la chitarra, le trovi in giro sul web, sono totalmente diverse da quelle incise. Sono jazz, grazie a quelle accordature aperte».

Vedi un’altra Mitchell in questo momento da cui poter trarre ispirazione?

«La prima persona che mi viene in mente e che può essere incisiva nella espressione della voce jazz è Sara Serpa, cantante portoghese che vive a New York, con cui ho avuto la fortuna di fare dei corsi di perfezionamento: ha una voce molto creativa, ci lavora molto. Un’altra voce trasversale ai generi, come è stata capace Joni Mitchell, è quella della contrabbassista e cantante Esperanza Spalding, anche se siamo lontani dalle profondità della Mitchell».

Cos’è per te il Jazz?

«Sono una persona disordinata, non riesco a stare nelle regole, mi dà fastidio la quotidianità… per me il jazz è quella cosa che succede all’istante. Se tu ascolti le due, tre take di quest’album che tra l’altro è stato registrato in due giorni, praticamente dal vivo, ognuna è diversa dall’altra. È il momento che conta. Questa cosa mi corrisponde parecchio, il non essere costretta, come in una canzone pop che ti impone verso, ritornello e da lì non puoi uscire».

Hai spedito il disco alla signora Mitchell?

«La signora Mitchell ha un sito dove c’è una parte chiamata Joni undercover. Se tu segnali che hai fatto una cover questa viene pubblicata. I gestori del sito hanno inserito l’album in questo elenco, vogliono il disco e mi hanno fatto i complimenti per la scelta dei brani, che loro definiscono overlooked, trascurati, ma bellissimi».