Alessandro Quarta – Foto Marco Perulli

Premessa. Cosa succede quando due perfezionisti si incontrano? Le strade sono due, tertium non datur, o vanno in Paradiso o finiscono all’Inferno. In questo caso buona la prima. I protagonisti sono Alessandro Quarta, violinista salentino, compositore, musicista eclettico, curioso ed emozionante, e Giulio Cesare Ricci, toscano, teorico della registrazione ambientale, uomo che con la sua Fonè Dischi ha reso viva e pulsante la musica di tantissimi artisti, da Fresu a Bollani da Marcotulli a Mirabassi, usando registratori e microfoni come i mitici Neumann U47, U48, M49, modelli originali fine anni Quaranta e primi Cinquanta, gli stessi usati negli Abbey Road Studios londinesi. Con gli U47 i Beatles hanno inciso gran parte dei dischi dagli esordi fino a Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

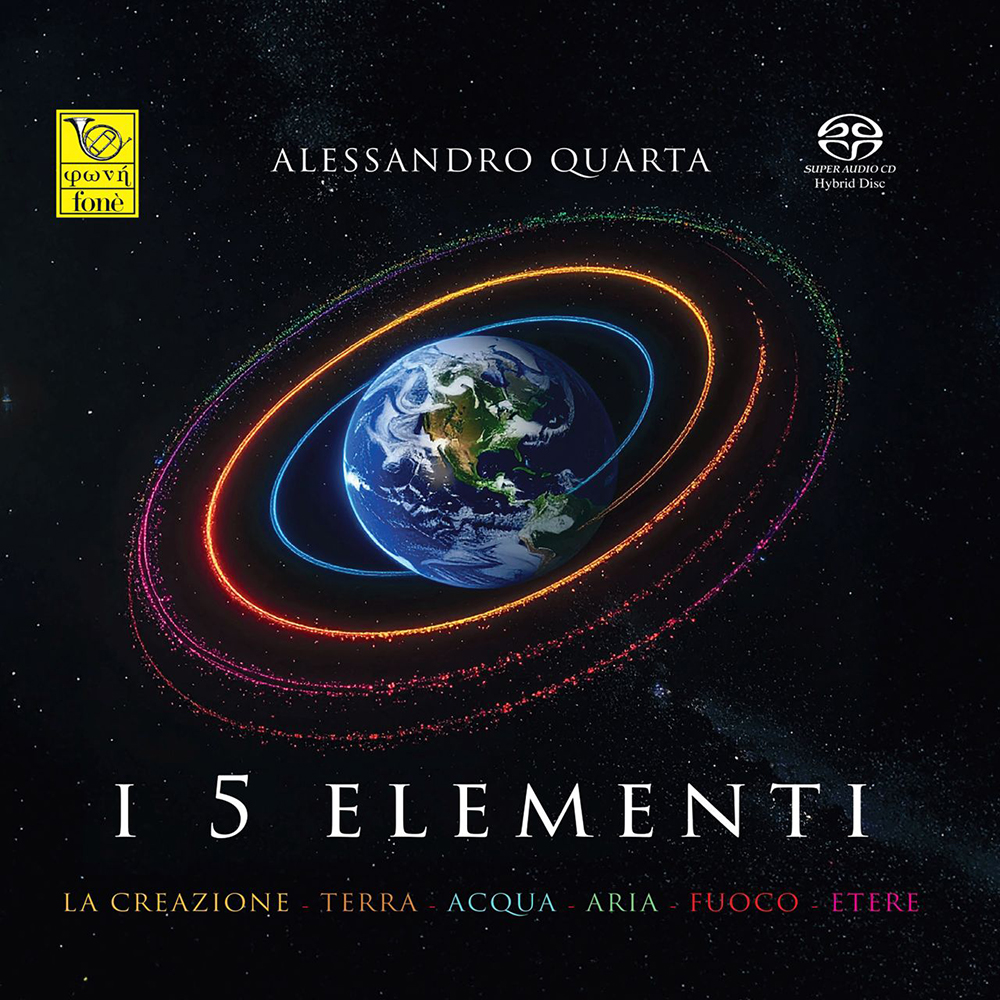

Insomma, menti preziose! Ritorno all’incontro: I 5 elementi, opera di Alessandro Quarta era un lavoro già pubblicato e distribuito da Virgin. Grazie a Red Ronnie, grande fan dell’artista salentino, Alessandro ha conosciuto Giulio Cesare Ricci. Ha così rescisso il contratto con l’etichetta originaria e affidato la masterizzazione del disco alla Fonè. «Ricci mi ha chiamato e mi ha detto: “Lo sai che hai scritto una cosa straordinaria?”. Ci siamo trovati e abbiamo parlato a lungo: l’arte non deve essere fatta per distribuire alla gente ciò che la massa vuole ma per dare ciò che serve». Ascoltato il “nuovo” disco, ricorda Quarta, «Sono stato 20 minuti come un idiota a guardare il soffitto, non avevo mai sentito un suono così bello, il mio suono, quello vero, quello che ascolto con il violino quando ce l’ho sotto l’orecchio. Ho ascoltato – come diceva Mozart – la musica tra le note, l’aria tra gli strumenti era qualcosa di incredibile».

Confesso che, da quando l’ho messo in cuffia per la prima volta, quelle cinque tracce che compongono I 5 Elementi (La Creazione, Terra, Aria, Acqua, Fuoco, Etere) è un mio appuntamento fisso della giornata. In questo lavoro c’è il tardo romanticismo, il neoclassicismo novecentesco, Shostakovich, Prokofiev, senti Piazzolla, riferimenti alla genialità Bachiana nell’incedere del violino e alla potenza di Beethoven nelle chiuse opulente e risolutive.

Un disco emozionante, diventato un capolavoro grazie alla masterizzazione che lo rende vivo, palpabile, possente. Ho sentito Alessandro per parlare di questo e di molto altro, un’ora di chiacchierata fitta di cui vi riporto un sunto qui sotto.

Alessandro, un album da apoteosi!

«Quando il disco è uscito la prima volta si parlava di 32 bit, 96 Khz, una cosa strepitosa per me, Giulio mi ha detto che era un lavoro da bambini. “Il suono grande sta nel vecchio 24 bit”, ha spiegato convinto».

Per comodità il digitale viene adattato, quindi vizia l’ascolto…

«Quando faccio i soundcheck prima dei concerti sento che il suono è un po’ “tagliato”. Mi capita spesso, così chiedo ai tecnici come hanno settato e la risposta è più o meno sempre quella: “Beh sì, abbiamo tolto questo, abbiamo tolto quell’altro e aggiunto quest’altro ancora”. Non è possibile! Dico loro: “Suono un violino che costa un milione di euro (tra i suoi strumenti ha un G.B. Guadagnini del 1761, ndr) in virtù del suono che ha, a questo punto tanto vale che mi compri uno strumento industriale… Dovete lasciare il suono flat!”. Questo per dirti che il digitale dovrebbe essere una comodità, invece sta andando a sostituire, come l’Intelligenza Artificiale, la mente umana, e questo è “il” problema. Anni fa, su un mixer analogico dovevi segnarti tutto, canale per canale, ora il suono viene standardizzato, ed è un errore. Con ciò non disdegno la tecnologia: scrivo la musica utilizzando un software, con la penna digitale su un pentagramma che poi diventa subito un pdf. È come se lo facessi su un foglio pentagrammato vero, perché è la mente umana che deve suonare. Il compositore è un pittore della musica, la tela è la carta pentagrammata, il violino è il mio pennello, i colori sono le emozioni. Fine».

Quindi si sono persi i suoni “identificativi”?

«Certo, negli anni Sessanta e Settanta c’era la guerra tra titani, Beatles contro Rolling Stones, Pink Floyd contro gli ELP, ognuno aveva un suo suono ben riconoscibile. Oggi che questi mostri sacri non ci sono più, la stessa intelligenza artificiale ti crea basi uguali per tutti. Noi compositori di musica colta, cinematografica, pop, rock possiamo salvare la grandezza e la bellezza della musica, perché oggi, personalmente, non ne sento più una degna di questo nome».

Infatti è uno dei miei cavalli di battaglia sul blog. O ci siamo rincretiniti tutti o siamo entrati in un nuovo Medioevo e non ci resta che attendere un Rinascimento. La tecnologia ha aiutato, ma allo stesso tempo ha conformato. Ascoltare musica valida e registrata bene non è facile.

«Se ne ascolta sempre di meno, proprio perché si vuole tutto e subito. In questo colpevolizzo i talent show: finché si parla di giocare, giochiamo, va bene, ma se in sei mesi di talent un ragazzo diventa il musicista, il cantante, il ballerino, è come se io mi guardassi sei mesi di Perry Mason e diventassi così un avvocato, o mi vedessi ER e mi trasformassi in un chirurgo… Ecco, la musica è lo stesso. E poi mettiamoci i social, che di per sé sarebbero una bel veicolo di informazione se usati bene, peccato che circoli solo la mediocrità. Ai giovani dico sempre: fate attenzione perché se immaginate di vivere in una città dove non ci sono chiese barocche, né dipinti di Giotto e nemmeno le cupole del Brunelleschi, che cosa potrete mai concepire di bello? Cosa sarebbe la musica oggi senza Bach o i musicisti veneziani che hanno influenzato lo stesso Bach, pensa ad Alessandro Marcello che ha scritto quell’adagio in Re minore per oboe diventato famosissimo, il brano più copiato sulla faccia della terra, dal jazz, al pop, al rock. Quando si ascolta Autumn Leaves, non stai forse sentendo l’adagio di Marcello?».

E qui arriviamo al tuo lavoro: lo sto ascoltando parecchio dentro ci ritrovo dal tardo Romanticismo, Brahms, al Neoclassicismo novecentesco, Shostakovich, Prokofiev con i suoi concerti per violino, c’è nitido Piazzolla in Fuoco…

«Ti rispondo così: se analizzassimo il tuo Dna, vedremmo che hai il colore degli occhi di un tuo quadrisavolo, il colore dei capelli della mamma della mamma, della mamma di tua nonna e via dicendo… Noi siamo il nostro passato e lo portiamo avanti. Tornando alla musica: è stato già scritto tutto, dobbiamo esserne consapevoli. Già nell’Ottocento avevano cambiato perché non riuscivano più a fare quello che facevano Bach, Mozart e Beethoven. Quindi non essendoci più quei tre s’è iniziato a parlare di libertà, di sentimentalismo, perché un conto è scrivere in quel tempo e saper comporre le fughe, un altro è non saperle fare e quindi cosa usi? Il rubato, dunque Chopin, miliardi di note, perché non sei capace di creare quello che ha scritto Beethoven. Però nell’Ottocento sono stati composti altri capolavori, pensa a Čajkovskij, l’ultimo movimento della Sesta (Pathétique, ndr), è un adagio che ti porta alla morte. Difatti molti lo vedono come il suo testamento, visto che un mese dopo si è suicidato perché non poteva dire nella sua Russia che condannava con la morte l’omosessualità che lui amava gli uomini… E poi la bellezza di Shostakovich, che riesce a essere cinematografico senza avere i film. Guarda che cosa è successo con Herrmann, che ha scritto le colonne sonore dei film di Hitchcock: è tutto Shostakovich copiato e stracopiato, ma in più ci sono delle immagini, quindi è naturale che negli anni ’70 sia uscito più Herrmann che Shostakovich. Ora, se accetti che la musica rock è morta con i Pink Floyd e la musica classica con Shostakovich noi possiamo soltanto nutrirci di quello che abbiamo studiato, suonato, interpretato e provare a usarlo per creare qualcosa di nostro, non di nuovo, attenzione, perché se vuoi farlo davvero devi comporre musica dodecafonica, che non piace».

Alessandro, cosa ascolti?

«Di classica, solo Mozart, Bach, Beethoven, ma soprattutto Bach e Mozart. Per quanto riguarda il rock, quello degli anni Sessanta e Settanta, i Beatles, i Pink Floyd, i Dire Straits, il pop degli anni ’80 e ’90, il jazz, amo tutto ciò che è bello. Se ascoltate Vivaldi e il periodo settecentesco veneziano scoprirete il rock: quello era un periodo post gotico, era tutto buio, non c’era la voglia di accendere una luce, ma il desiderio di penetrare all’interno dell’ombra, di conoscerla in modo da non averne più paura. E questo significa Rock! I Beatles hanno composto Yesterday, per chitarra, basso e un quartetto d’archi, i Led Zeppelin Stairway to Heaven con una chitarra clean, fine. Non c’è bisogno né di overdrive, né di distorsori per definire il Rock».

Ho visto che sarai in tour con I 5 elementi…

«È un’altra gratificazione, il fatto che l’opera piaccia moltissimo ai direttori dei festival, soprattutto a livello internazionale, vuol dire che piace anche al pubblico, ed è la più grande soddisfazione, perché porti la tua musica. Di solito suono sempre a memoria, ma I 5 elementi li suoniamo con la partitura, perché ci sono tanti dettagli che insieme con I Solisti Filarmonici Italiani e il pianista Giuseppe Magagnino continuiamo a scoprire».

Perché I 5 Elementi?

«Tutto il lavoro parla della dualità, dello Yin e dello Yang, del bianco e del nero, della nascita e della morte. Senza uno non c’è l’altro. Terra rappresenta ciò che siamo, i nostri piedi ancorati nel passato, ma è legata anche alla natura, a ciò che è stato e a quello che sarà. Acqua è una lacrima, una sola goccia che cade nella terra, la penetra e diventa pozzanghera, che a sua volta diventa ruscello, poi fiume, quindi mare… un crescendo incredibile per poi ritornare a essere goccia. La nostra esistenza segue lo stesso percorso, si nasce bimbi e si muore ritornando fragili come bambini. Aria: se ci pensi, è l’unico elemento che non possiamo né vedere, né toccare. Possiamo capire che c’è l’aria, guardando i capelli di una donna che si muovono, la foglia che vola da un albero, danza e poi alla fine cade. L’Aria è l’unico elemento di cui noi ci nutriamo veramente perché senza di lei non ci saremmo. Fuoco: ovviamente è il sesso, nasciamo tutti da un tabù, perché si parla d’amore, diciamo abbiamo fatto un figlio, ma in realtà è il massimo punto esponenziale del proprio ego, sia maschile sia femminile. L’elemento fuoco incarna la sessualità, la sensualità quindi Piazzolla, il tango argentino che poi va a fluire nel fuoco delle bombe, della morte, dei demoni, dei genocidi. Etere: per i greci era l’elemento che dava forza e che univa più di tutti gli altri. In realtà è un Requiem, basato sulle tre colonne portanti, il Kyrie, un adagio che ti introduce alla bellezza divina, il Dies Irae, l’ira divina, il giudizio, e il Libera me, come lo ha chiamato Verdi, che Mozart invece aveva battezzato Lacrimosa, ovvero il perdono di Dio. Etere l’ho suonato con immense soddisfazioni per il presidente Mattarella a Piacenza con il coro sia grande sia di voci bianche, con un testo in latino che ho scritto io».