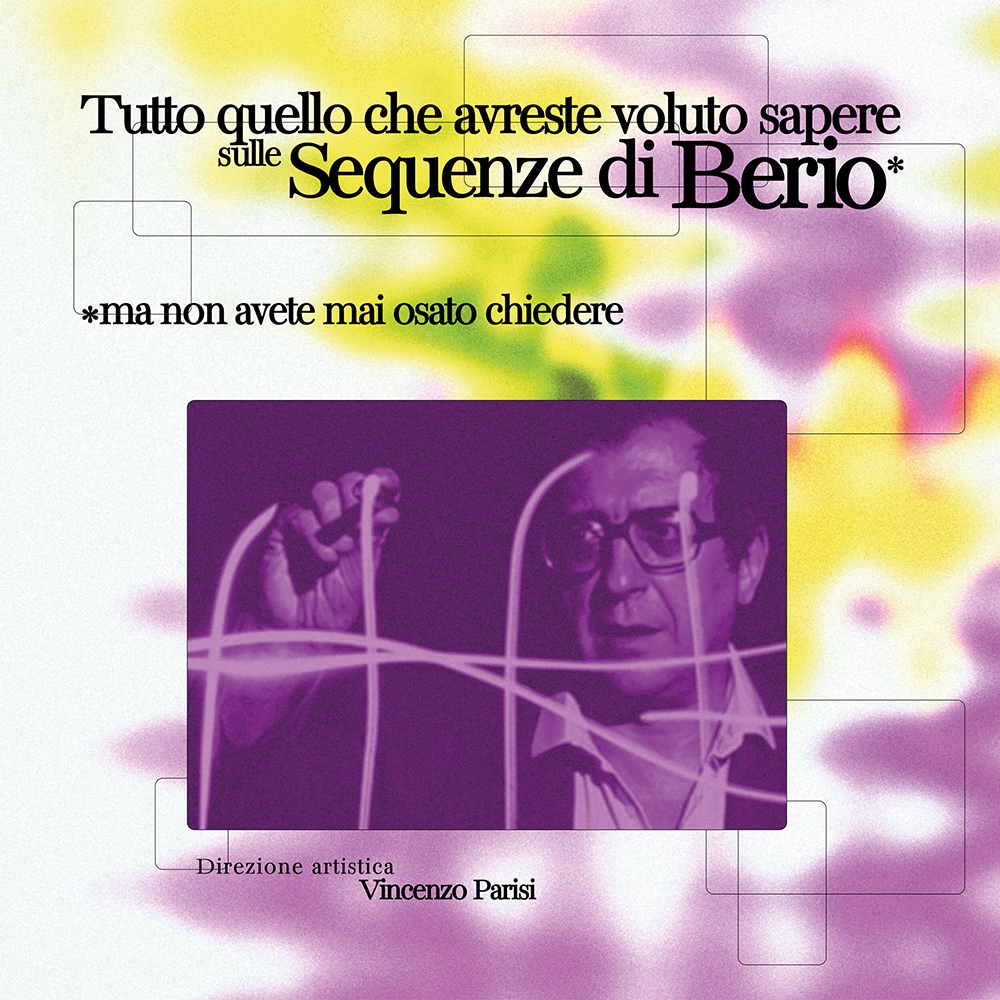

Vincenzo Parisi – Foto Stefano Michelin

Quest’anno ricorre il centenario della nascita di Luciano Berio, che cade il prossimo 25 ottobre. Tra le molteplici iniziative organizzate per ricordare il geniale compositore di Oneglia ve ne voglio segnalare che durerà per tutto il 2025, presso il circolo Culturale la Corte dei Miracoli di Milano (via Mortara 4). Un anno per 14 appuntamenti suddivisi in 11 mesi (eccetto agosto). In quest’arco di tempo saranno eseguite tutte e 14 le Sequenze del maestro, colonne fondamentali della musica contemporanea. Il titolo della rassegna mima quello di un brillante film di Woody Allen: Tutto quello che avreste voluto sapere sulle sequenze di Berio… ma non avete mai osato chiedere.

Quando si parla di Luciano Berio si pensa a un musicista “esclusivo”, ascoltato da pochi eletti. Lui era l’esatto contrario: un compositore attratto dalla musica folk, dall’elettronica, dalle melodie di altri paesi. Resta dirimente, come mi ricordava Mauro Ottolini in un’intervista dello scorso anno, il suo disco Folk Songs: «C’è un brano interessantissimo, Azerbaijan (cantato da Feiruz), che lui aveva riarrangiato. Poiché non si riusciva a trovare e a capire le parole originali, la cantante e sua compagna Cathy Berberian l’ha ricantata in una lingua inventata, seguendo i suoni che aveva intercettato da una registrazione approssimativa. È stato Berio stesso a dichiararlo nelle note di copertina».

Con questo stesso spirito Berio ha approfondito lo studio dei Beatles. Dalle posizioni giovanili di “duro e puro”, grazie alla sua curiosità ha capito quanto fosse importante intercettare, studiare e rielaborare i cambiamenti nella musica, intesa come chiave di lettura della società. Carlo Boccadoro scrive a proposito di Berio: “La complessità di linguaggio non va intesa come un feticismo fine a se stesso bensì come chiave di lettura indispensabile per non soccombere a dei modelli culturali appiattiti sulle posizioni dettate dal mercato”.

Nel docufilm del 2017 firmato da Tom O’Dell, How The Beatles Changed the World – potete vederlo su Netflix -, lo scrittore Barry Miles, grande amico dei Fab Four e testimone della Swinging London, ricorda la parallela ansia di novità musicale che aveva Paul McCartney: «Girava con le antenne dritte, affamato di stimoli, andava ai concerti di John Cage, di Luciano Berio, era attratto dalla musica elettronica…». I due, apparentemente così diversi, nel maneggiare l’arte del suono non avevano poi posizioni così lontane…

Il direttore artistico dell’iniziativa meneghina è il compositore Vincenzo Parisi, ligure di nascita, milanese d’adozione, con un passato di rocker nei Kafka On The Shore. Per parlare di questa lunga “sequenza di concerti” l’ho chiamato ed è nata una bella e ricca conversazione.

Nel programma ho visto che i musicisti che suonano le rispettive Sequenze sono sempre “in dialogo” con scrittori, musicisti, critici musicali. Che tipo di dialogo?

«È una domanda pertinente: “in dialogo” è una sintesi per dire che ciascun ospite porterà un po’ della sua esperienza, senza necessariamente conoscere tutto o nulla del compositore. Alla prima sequenza con la flautista tedesca Rebecca Blau, c’era Carlo Boccadoro. Con lui abbiamo presentato la rassegna, dialogato sulla figura di Berio più in generale, su cosa significhino le Sequenze, sulla sua produzione, perché comunque stiamo parlando di una marea di anni, dalla prima Sequenza del 1958 all’ultima del 2002».

Come hai messo insieme i “dialoganti”?

Il dialogo può evolversi in una maniera molto più stravagante. L’idea di parlare di Luciano Berio, esaminare la Sequenza… beh è noiosa e nemmeno mi interessa. In realtà, il “Tutto quello che avreste saputo sapere sulle sequenze di Berio…” è una boutade! Non so tutto di Berio, non sono un musicologo… magari per paradosso non parleremo nemmeno di lui. Nei dialoghi ci sono accostamenti spesso nati in maniera casuale. Per esempio, nell’appuntamento dell’8 maggio, c’è Marco Rossari, scrittore pubblicato da Einaudi e ottimo traduttore. Un anno fa mentre tornavo in treno da Torino verso Milano stavo leggendo L’Ombra del vulcano, un suo romanzo bellissimo, ambientato in Messico, in cui l’autore parla di se stesso mentre traduce Sotto il vulcano di Malcolm Lowry. A un certo punto Rossari presenta, senza citarlo per nome, un contrabbassista che va a morire a Cuernavaca. Ho capito subito di chi si trattava, era Stefano Scodanibbio, il più importante contrabbassista degli ultimi 50 anni (morto nel 2012 per una sclerosi laterale amiotrofica, ndr). Conoscevo la sua storia perché Mario Garuti, mio maestro di composizione, era un suo amico. Quella stessa sera avevo organizzato un concerto con Paolo Elia Barcellona (il contrabbassista che nella rassegna suonerà la sequenza XIV b, ndr). Con lui parlai del libro e mi disse che avrebbe suonato proprio una sua composizione ispirata a Scodanibbio. Così ho messo un post della serata su Instagram taggando Rossari. Lui mi ha risposto e condiviso. Rossari poi l’ho conosciuto a una cena da amici. Dunque, lui leggerà i suoi testi e Paolo Elia Barcellona eseguirà la Sequenza per contrabbasso di Berio che lo stesso Scodanibbio aveva trascritto. È uno dei concerti a cui tengo di più. Come vedi, non c’è nessuna voglia di fare accademismo».

C’è anche il mitico Enrico Gabrielli…

«Quella del 16 novembre è un’altra data “strana”. Michele Fontana VS Manuel Teles, suoneranno la IX Sequenza per clarinetto e sax alto. Conosco Enrico da tempo, per me è un punto di riferimento, è un clarinettista e un sassofonista, ho pensato subito a lui. Lo scorso anno Enrico e Nicolò Carnesi sono stati in tour con Colapesce e Dimartino, mi mandavano le foto dei concerti insieme, e così ho pensato: invito anche Nicolò che è un carissimo amico di vecchia data, e vedremo cosa succederà. Sarà divertente: Michele Fontana e Manuel Teles sono due fenomeni che mi hanno eseguito spesso, sono amici, due funambolici strumentisti che amano fare un repertorio molto più vicino al pubblico, non sono per niente “dei duri e puri”. Dato che la Sequenza per clarinetto ha il suo doppione nel sax contralto ho pensato di trasformarla in una sfida, come se fosse un incontro di box. Con Enrico e Nicolò ci troveremo a Palermo quest’estate a casa dei miei nonni – che è vicino a casa di Carnesi – a scrivere un pezzo a sei mani per loro due».

Il 30 marzo, invece, ci sarà la III Sequenza di voce femminile con Giulia Zaniboni in dialogo con Guinevere, Simona Severini, dada sutra e Marta Del Grandi. In questo caso cosa succederà?

«Lei canterà brani super sperimentali, con le cantanti vediamo dove si andrà a parare, non lo so ancora. Può anche accadere che cantino insieme. Ma non è quello il punto. Sarà l’occasione di discutere dell’uso della voce nella contemporaneità, dal pop al jazz. Nel concerto dell’11 settembre alle 21 (la X Sequenza per tromba, ndr) Andrea Cavallo sarà “in dialogo” con Michele Bernabei e Daniele Zinni. Zinni, che è un caro amico, non sa nulla di musica, è un esperto di memetica, per Einaudi ha pubblicato il saggio Meme del sottosuolo, Distopia, follia, orrori artificiali e la ricerca dell’autenticità. Gli ho dato carta bianca perché so che è uno che studia… sarà già lì ad ascoltare le Sequenze… di lui mi interessa quello che porterà e probabilmente saranno temi super dissacranti, magari una riflessione sui meme e Luciano Berio…».

Vincenzo Parisi nel suo studio – Foto Stefano Michelin

Veniamo a te: oltre a essere un musicista e compositore sei anche laureato in economia alla Bocconi.

«(Ride, ndr): Era era l’unico modo che avevo per andarmene dalla Liguria e venire a Milano. Non vengo da una famiglia di musicisti, i miei mi hanno sempre sostenuto hanno sempre creduto in me come musicista. Quando però, dopo gli studi di pianoforte, ho deciso di venire a Milano per dedicarmi alla composizione ho dovuto fare un percorso doppio, mi sono iscritto all’università e ho frequentato il conservatorio. Sono stati anni piuttosto duri, ma ho conosciuto tante persone con cui sono ancora legato, tra questi Daniele Zinni che fa l’esperto di meme, un altro che insegna Storia a Manchester e un altro ancora che fa il regista».

C’è un legame tra Economia e Musica?

«Bella domanda, mettiamola così: quello di cui mi è sempre interessato nel fare musica è la sua possibilità di cambiare la percezione. In questa accezione per me la musica è politica. Studiare economia (mi sono specializzato in economia per arte, cultura, comunicazione), mi è servito per dare una direzione a quello che stavo facendo, imparare a organizzare, a gestire la direzione artistica».

La musica è politica anche in altre accezioni…

«Sono bravo a mettere in contatto le persone però non mi interessa costruire un festival, una rassegna in un luogo in cui già si fa musica contemporanea, per me la musica è politica nel senso che deve occupare altri spazi, quindi diventa un problema di urbanistica. Portiamo la musica contemporanea a contatto con la gente comune. Per definizione sembra legata soltanto a salotti esclusivi e istituzionali, dedicata a un pubblico spesso fatto di altri compositori o studenti di composizione che una volta che hanno finito di studiare non andranno mai più a un concerto. La musica non deve essere autoreferenziale, bisogna portarla in spazi nuovi, ecco perché la rassegna di Berio è stata organizzata alla Corte dei Miracoli, un luogo in cui ci sono tanti giovani, molto curiosi, un punto di dialogo. Lo stesso ho fatto con la rassegna Musica Randagia, allo Spazio Isciān… portare la musica contemporanea in luoghi dove non si fa di solito per me è importante».

Condivido pienamente!

«Il mio sogno è di andare a cercare i posti dimenticati di Milano, una città che sta diventando appannaggio soltanto di ricchi. I posti in cui puoi avvertire il calore umano iniziano ad essere troppo pochi. Bisognerebbe riappropriarsene. Per questo ti dico che è una questione urbanistica. Milano è diventata una città turistica che non permette più alle persone con meno capacità di spesa di abitare… è un grande problema. E di arte e artisti ne abbiamo bisogno come l’aria, senza una controcultura la città perderà la sua anima».