Un consiglio per chi si trovasse domani sera a Firenze: nel cuore della rassegna Mixité – Suoni e Voci di culture antiche e attuali – il progetto è una produzione Toscana Produzione Musica – alle 19 al PARC (Performing Arts Research Centre) non perdetevi il concerto di Eric Mingus e Silvia Bolognesi, “Is that jazz? Celebrating the influences of Gil Scott-Heron. Il padre del rap per molti, in realtà non solo: un grande artista, un visionario, un rivoluzionario nel suo ostinarsi a spiegare in fiumi di parole mai banali cosa stesse succedendo nell’America dalla fine anni Sessanta fino alla sua morte, avvenuta il 27 maggio del 2011, piegato dalla droga e dalla depressione.

Un progetto partito da un’idea di Jacopo Guidi, direttore artistico di Siena Jazz, e da lui affidato a una delle musiciste più versatili del nostro Paese, la contrabbassista Silvia Bolognesi che tra le mille sue attività artistiche è anche docente a Siena Jazz. «Gil Scott-Heron per me è un supereroe», mi spiega Silvia in una bella chiacchierata che ho fatto con lei alcuni giorni fa.

Si tratta di un progetto studiato nei minimi particolari: dopo la prima di Firenze si sposterà al Torino Jazz Festival il 30 aprile (ore 18:30, Casa Teatro Ragazzi e Giovani Corso Galileo Ferraris, 266/C) e il 5 maggio a Thiene all’Auditorium Fonato (ore 21) nell’ambito di Vicenza Jazz.

Una formazione “modulare” che passa dai 12 elementi di Firenze per la prima assoluta, e cioè Eric Mingus e Silvia Bolognesi alla voce e al basso, Noemi Fiorucci e Lusine Sargsyan alla voce, Emanuele Marsico a voce e tromba, Isabel Simon Quintanar al sax tenore, Andrea Clockner al trombone, Gianni Franchi alla chitarra, Santiago Fernandez al piano, Matteo Stefani alla batteria, più Pee-Wee Durante a voce, trombone e tastiere e Simone Padovani a voce e percussioni, per arrivare a Torino in tentetto (senza Durante e Padovani) e a Vicenza in quintetto (con Emanuele Marsico, Pee-Wee Durante e Simone Padovani).

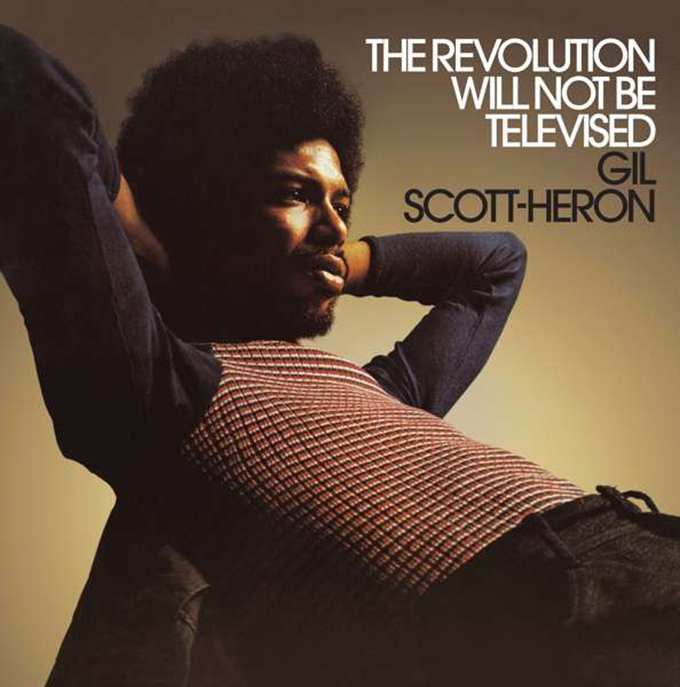

Sono da sempre un grande fan di Gil Scott-Heron. Lo ritengo un caposaldo della musica afroamericana degli ultimi sessant’anni, un mix sonoro di funk, soul, blues, jazz e un mix di pensieri e ragionamenti ancora attuali, piccole perle musicali incise nel grande libro della musica. Il fatto che sia ancora attualissimo nonostante in Italia si conosca solo per uno dei suoi brani più famosi Revolution Will Not Be Televised contenuto nel primo disco dell’artista Small Talk at 125th and Lenox, inciso per la Flying Dutchman Records nel 1970, è la dimostrazione di quanto Gil, nonostante la sua vita scombussolata, sia ancora di un’attualità disarmante (vedere il lavoro di Makaya McCraven We’Re New Again A Reimagining By Makaya McCraven del 2020).

Silvia, com’è nato il progetto su Gil Scott-Heron?

«Tutti gli anni Siena jazz fa un’attività di collaborazione con l’Accademia Chigiana, alcuni allievi di entrambe le scuole si mettono insieme per creare un progetto che poi proporranno durante il festival della Chigiana. Il tema era la parola. Sono docente al Triennio di Jazz di Siena Jazz e il nostro direttore artistico, Jacopo Guidi, mi propose l’idea di organizzare qualcosa su Scott-Heron come poeta, scrittore e musicista. Mi reputava la più adatta, sa che ho una grande passione per la musica afroamericana in ogni sua declinazione. Ovviamente ero felicissima e ho cominciato a lavorare con il gruppo di Musica d’Insieme che dirigevo l’anno scorso durante il triennio. Poi si sono aggiunti ex allievi di Siena Jazz. In quell’occasione avevamo ospite alla voce, perché docente di un seminario estivo, Michael May, giovane e incredibile cantante. Poteva andare bene ma avevo bisogno di una voce diversa, di una personalità diversa. Pensavo a Eric Mingus, ma non me lo potevo permettere! Mi sono ricordata che una mia cara amica che fa parte delle voci stabili della Fonterossa Open Orchestra di Pisa, conosceva bene Eric. Le ho chiesto se mi poteva girare il contatto: in meno di dieci minuti aveva scritto una mail a me e a lui mettendoci in collegamento. E dopo 20 minuti lui aveva già risposto: “Abbiamo un sacco di amici comuni, ti ho visto suonare”, mi scrisse, era felicissimo di suonare con me. Non di meno in tutta questa organizzazione è stato fondamentale l’interesse del Torino Jazz Festival (il 30 siamo a Torino)».

Sei una jazzista senza preconcetti. Chi ha deciso il titolo del progetto Is That Jazz?

«L’abbiamo scelto con Eric, perché anche noi, come Gil, ci siamo fatti la stessa domanda. Sicuramente non sono definita una musicista di jazz tradizionale, anche se in realtà la tradizione la rispetto tantissimo: secondo me il procedere del jazz prevede la modernità. Sarebbe un controsenso ritrovarmi a suonare quello che veniva fatto 70 anni fa perché perderebbe il senso della ricerca che è l’essenza stessa del jazz, l’andare oltre gli schemi, lo spingersi dove non si conosce. La prima volta che ho sentito Revolution Will Not Be Televised, ero all’estero, in un negozio. Mi sono avvicinata al diffusore domandandomi che cosa meravigliosa fosse questa. L’intenzione che ha lui nell’enunciare è di una forza incredibile e sotto ha un gruppo pazzesco, il tutto emana un’energia enorme, mi ha stregato. In Scott-Heron sento molto di quello che è il movimento afroamericano, la ricerca dell’identità, la voglia di imporsi come identità nuova…Lui osservava il suo momento storico con lucidità».

Sì, ce l’aveva con Reagan, basta ascoltare B-Movie…

«Ce l’aveva con tutti! Con le televisioni, i media, questo mondo così futile che distraeva da un pensiero libero. Se guardiamo a oggi, la cosa è estremamente peggiorata. Anche se lui fa riferimenti specifici ai fatti di quel periodo, vedi We Almost Lost Detroit, che è un pezzo della nostra scaletta, o un altro che mi piace moltissimo e che proponiamo, Home Is Where the Hatred Is, che racconta il suo problema della dipendenza, la questione droga, il crack, era un argomento sensibile nelle comunità segregate dell’America del tempo, c’era la consapevolezza di quanto questo fosse fondamentale per mantenerli “sedati”, e quanto fosse un problema grave nelle comunità».

E poi c’è il sodalizio che ha avuto con Brian Jackson, il pianista suo “pard” da sempre…

«Jackson è un grande produttore. Gil Scott non è Frank Sinatra ma ha avuto un modo di comunicare forte, sentiva emotivamente il testo, nella sua voce c’era tanto blues, lì ci trovo la tradizione comune al jazz, il suo modo di disporre la melodia, il canto, un legame molto ancestrale, anche certi accordi che a volte si ripetono perché era una sua questione di registro, sono tutti molto interessanti, non scontati, cose semplici armonicamente ma con uno sviluppo ritmico bello, legato al funk di quel periodo. Sono una grande appassionata di funk. Anni fa a Siena Jazz ho lavorato sulla musica di Sly & the Family Stone e credo sia anche per questo che mi è stato dato l’input su Gil Scott-Heron».

Come avete deciso i brani con Mingus?

«Li ho scelti io, glieli ho proposti e lui mi ha detto semplicemente “ok”! Eric non canta tutti i brani del repertorio: nel tentetto abbiamo due coriste e ognuna di loro ha un feauturing, come il trombettista, un ragazzo che suona in varie formazioni mie dal 2018, e che ha anche una voce incredibile. In questi casi dobbiamo ancora decidere se Eric vorrà suonare il basso o la chitarra, lo decideremo in residenza. Al momento lui fa cinque, sei pezzi, poi abbiamo deciso di arrangiare anche qualcosa in modo un po’ più libero, più aperto all’improvvisazione».

A Firenze sarete in dodici, giusto?

«Sì, perché si aggiungono Pee-Wee Durante e Simone Padovani che fanno parte del quintetto, altra formazione con cui porteremo in giro questo lavoro. Mi piaceva l’idea di poter ricostruire qualche suono di tastiere dell’epoca di Gil e Pee-Wee Durante è perfetto per queste cose. Mentre col tentetto c’è un’idea più acustica».

Dieci persone in questi anni sono una cosa incredibile…

«Eh lo so! È una mia mania, parto con pochi e poi continuo ad aggiungere!».

Cambiando discorso, hai pubblicato un paio di dischi molto belli con la violoncellista Tomeka Reid e la violinista Mazz Swift. Un terzetto d’archi, com’è nato questo sodalizio?

«Con Tomeka abbiamo appena registrato un disco secondo me bellissimo che spero passi alla storia (ride, ndr), di soli archi e due batterie. Tomeka e Mazz le ho conosciute nel 2009 equando siamo state messe insieme per un’unica data in Italia da Alberto Lofoco, Lalo, di Akamu. Ci siamo innamorate e abbiamo deciso di continuare il nostro percorso, con difficoltà, perché una sta a Chicago, l’altra a New York e io a Siena. Poi ci siamo anche “allargate”: Tomeka nel 2016/17 ha creato questa prima formazione di solo archi e batteria che ha debuttato all’Hyde Park Jazz Festival di Chicago. Oggi, che fortunatamente e meritatamente ha vinto un Genius Macarthur, ha unito i due gruppi per fare appunto questa registrazione solo fiati e due batterie. Lei dirige un festival a Chicago che si chiama String Summit, è molto concentrata sull’integrazione degli strumenti ad arco nel jazz, nell’improvvisazione. Prima di registrare questo disco a Berlino, abbiamo registrato a New York con il nostro trio Here and Now extended, con l’aggiunta di due musicisti americani e un quintetto di musicisti etiopi, dove anche lì ci sono vari strumenti a corda, molti di questi etnici. Da parte del nostro trio c’è sempre stato l’interesse ad espandere le possibilità degli strumenti ad arco nell’improvvisazione legata al jazz».

Perché hai scelto il contrabbasso come strumento?

«Ho iniziato a suonare il basso elettrico in alcuni gruppetti rock quando ero alle superiori e poi, e qui casca l’asino, la mia vita è stata decisa, come per molti, dalla presenza dell’Accademia Siena Jazz. Ricordo che mi chiamò un mio amico che lavorava per Siena Jazz dicendomi: “Ci mancano bassisti vieni ti fanno fare le musiche d’insieme gratuitamente”. Il secondo anno ci è stata data una cassetta da ascoltare. Era Mingus Ah Um. Non ti dico! Il giorno dopo volevo suonare il contrabbasso. Quando l’ho ascoltato mi son detta: “È il suono che voglio, la missione della mia vita sarà ottenere questo tipo di suono!”. Così mi sono iscritta al conservatorio. Per me suonare con Eric non significa solo suonare con una voce incredibile, questo cognome mi pesa! Nelle nostre conversazioni lui spesso parla del padre, e io sto zitta, lo ascolto lo faccio parlare per ore. Non dev’essere facile portare un cognome così. Eric ha un po’ il piglio del padre, quel blues…».

Poi nascerà un disco, su questo concerto, giusto?

«Esatto! Verrà registrato, poi, il giorno dopo, resteremo in quello spazio per registrare. Quindi, sì c’è proprio l’intenzione di fare un progetto che abbia anche una sua utilità nel futuro».

Sarà in uscita quest’anno?

«Penso di riuscire a farlo entro fine anno. È un periodo fortunatamente intenso. Prima di partire per l’America ho registrato un disco di musica di Ellington. È strano, di solito incido musica mia, quest’anno mi capiterà di incidere ben due dischi di altri».

Un’avventura anche quella! Reinterpretare la musica di altri non è copiare…

«Il progetto di Ellington mi ha reso felice mi sono ritrovata in un gruppo dove ci siamo divertiti da morire, perché ho scelto un periodo storico particolare, alla fine degli anni Venti, con tutti gli ottoni camuffati dalle sordine, con quel modo di cantare, è stato davvero divertente. Spero che accada anche con Eric, ne sono abbastanza convinta. Gil Scott al di là della profondità dei suoi testi ha una musica molto divertente, che ti fa ballare, ha un’energia particolare. I miei ragazzi – l’età media del gruppo è di 25 anni – sono entusiasti, ballano, mi preparano le coreografie. Quando il gruppo è coinvolto e c’è l’energia giusta è anche più facile comunicare con chi verrà a sentirci».